石川 九楊/Ishikawa Kyuyou

石川九楊は、現代を代表する書家にして評論家です。第二次世界大戦後に生まれた前衛書道の域にとどまらず、現代音楽や現代絵画、そして現代詩にも通ずる、比類なき作品を制作してきました。

1945年、福井県に生まれた石川は、5歳の頃から木村蒼岳の書道教室に通い始め、8歳で杉本長雲に入門。書の芸術性に目覚めたのは12歳の時で、垣内楊石と出会ったことがきっかけです。その後、弁護士を目指して1963年に京都大学法学部に進学するものの、石川の関心や意欲は、入学と同時に門を叩いた書道部での活動に向けられます。書の世界にのめりこんでいった石川は、友人達と書の研究団体「由蘖会(ゆうげつかい)」を結成し、詩作にも取り組みました。谷川雁や田村隆一、吉本隆明ら荒地派の詩に感銘を受けたのもこの頃です。彼らの言葉をどのように書くべきかという出発点から、「書とは一体何か」という、自身にとって永遠のテーマとなる問いに本格的に向き合い始めます。

1970年代に生み出された、いわゆる「灰色の時代」の作品は、書の伝統に対する挑戦でした。この時期は灰色の濃淡に満ちた染め紙を用い、この時代の記念碑となる【エロイ・エロイ・ラマ・サバクタニ】(1972年)をはじめとする独自の作品を次々と創出しています。しかしながら、この新しい書風もやがて定型化を余儀なくされます。その停滞からの脱却を試みた石川は、目隠しや左手での創作といった試行錯誤を経て、徐々に白い紙へと回帰していきます。それに伴い、80年代からは日本古典文学を題材に、【歎異抄】、【徒然草】、【方丈記】、そして【源氏物語】シリーズの制作に着手します。同じ手法に甘んじることなく、その都度多彩な技法を駆使し、各作品の世界観を丹念に描き出しました。

その後、2001年に起きたアメリカの同時多発テロ事件を契機に、石川は再び詩作に取り組み、現代文明への批判を込めた作品を発表していきます。書の概念を打ち破る石川の作品は、いずれの時代においても、観る者の目を捉えてはなさない、作者自身ですら想像しえなかった未知の世界を宿しています。

Kyuyou Ishikawa is a calligrapher and critic who represents the modern era. He has created unparalleled works that extend beyond the realm of avant-garde calligraphy, encompassing contemporary music, contemporary painting, and contemporary poetry.

Born in Fukui Prefecture in 1945, Ishikawa began attending Kimura Sogaku’s calligraphy classes at the age of five and became a disciple of Sugimoto Choun at the age of eight. He realized the artistry of calligraphy at the age of 12 upon meeting Yoseki Kakiuchi. Despite initially aspiring to become a lawyer and enrolling in the Faculty of Law at Kyoto University in 1963, Ishikawa’s interests and ambitions quickly shifted towards activities in the calligraphy club upon entering university. Immersed in the world of calligraphy, Ishikawa formed a research group called “Yugetsukai” with his friends and also engaged in poetry writing. During this time that he was deeply impressed by the works of Kari Tanigawa, Ryuichi Tamura, and Takaaki Yoshimoto, who were part of the “Arachi” poetry movement. Starting from the point of contemplating how to express their words through calligraphy, he began to earnestly explore the perennial question of “What is calligraphy?”

In 1970s, the works produced during the so-called “Gray Period” were a challenge to the tradition of calligraphy. During this period, he used dyed papers filled with shades of gray and created a series of his original works that became monuments of that era, including “Eloi Eloi Lama Sabachthani” (1972). However, this new style of calligraphy eventually became standardized. Attempting to break free from this stagnation, Ishikawa experimented with techniques such as blindfolded calligraphy and creating with his left hand, gradually returning to white paper. In accordance with that, starting from the 1980s, he began creating works based on Japanese classical literature, including “Tannisho”, “Tsurezuregusa”, “Hojoki” and the “Tale of Genji” series. Using various techniques and diligently depicting the worldviews of each work, he did not confine himself to the same method.

After the September 11 attacks in 2001, Ishikawa once again turned to poetry and began creating works that expressed criticism towards contemporary civilization. Ishikawa’s works shatter the concept of calligraphy and embody an unknown world that captures the eyes of viewers in any era, a world that even the author himself could not have imagined.

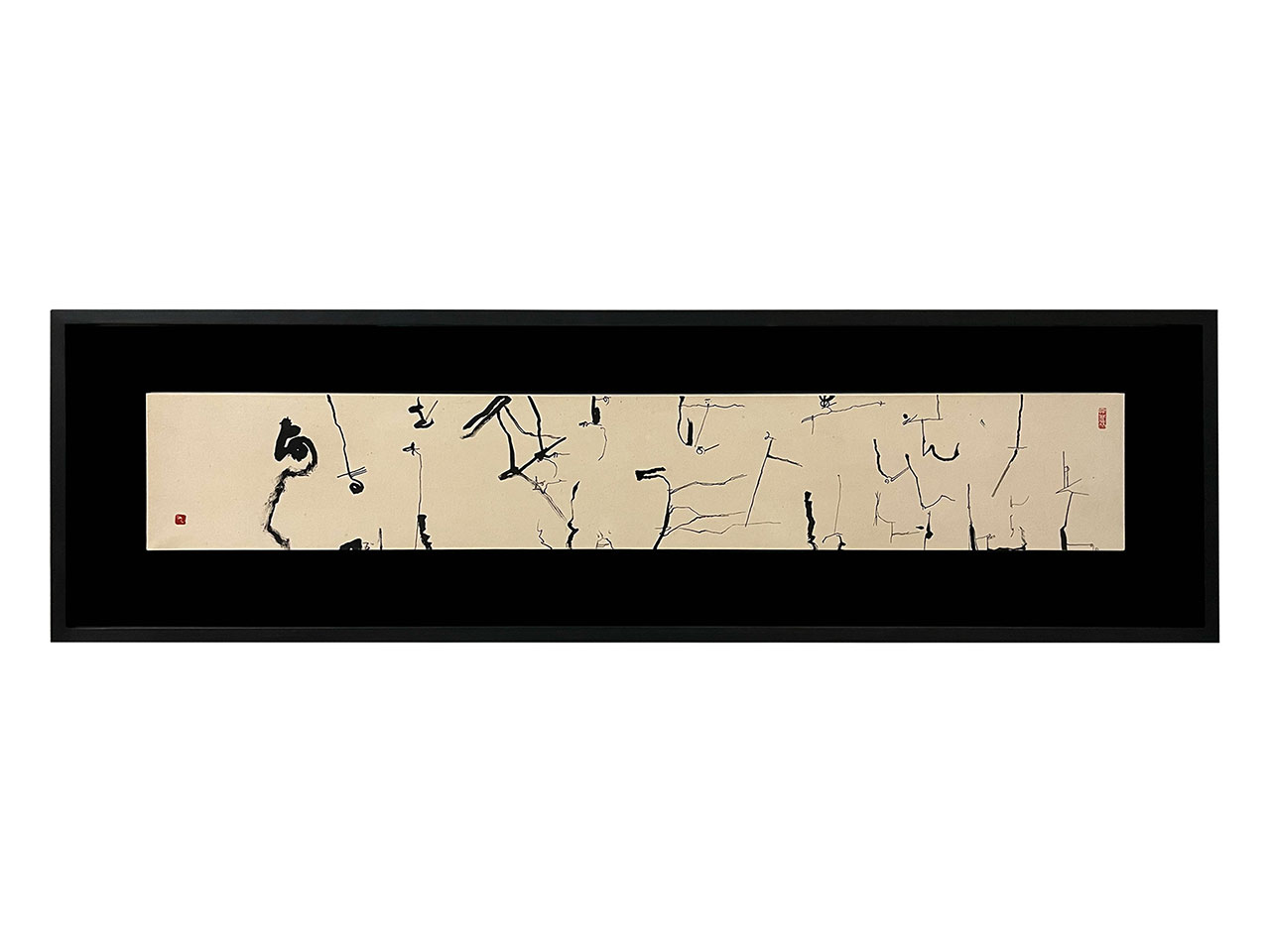

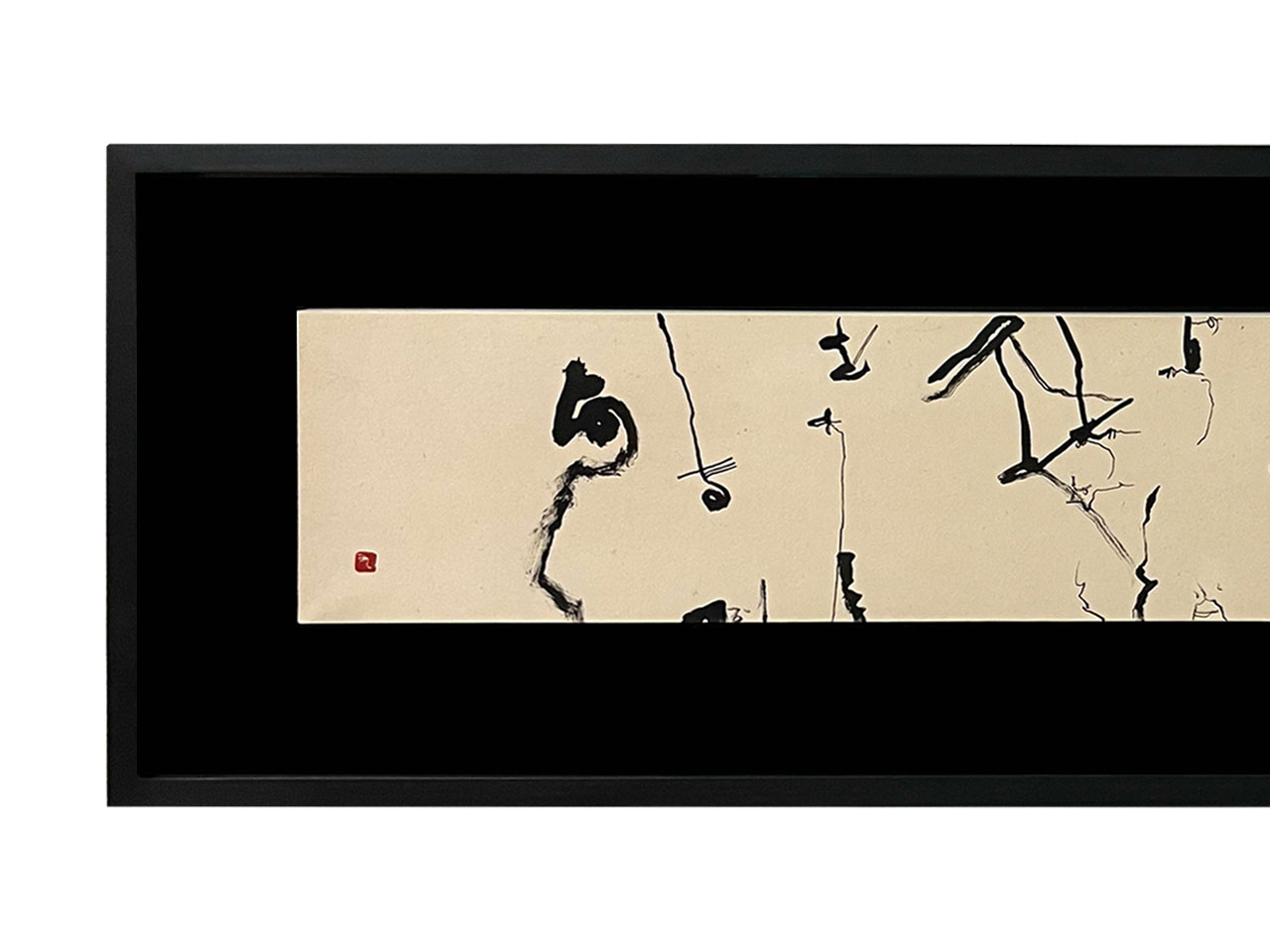

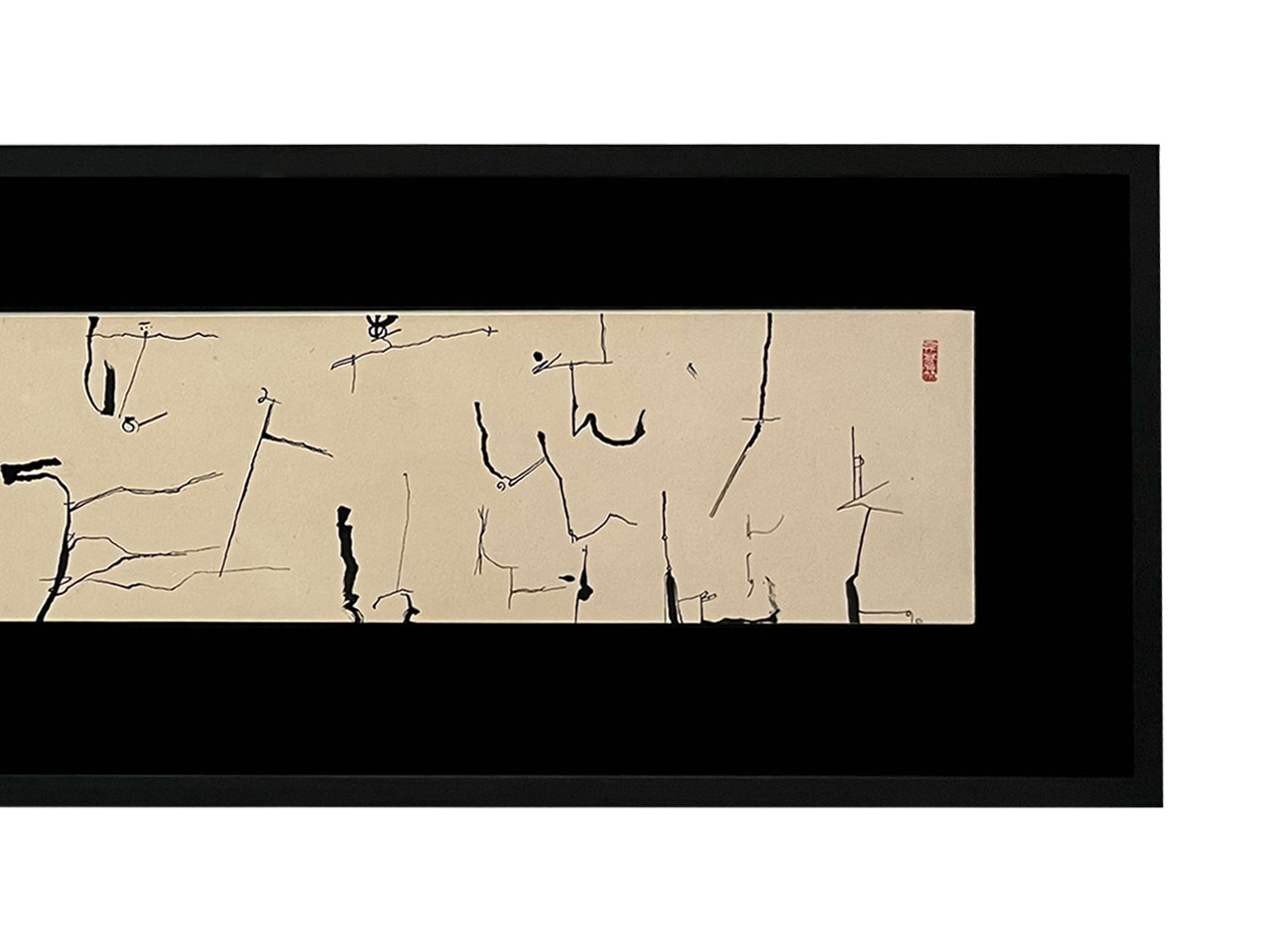

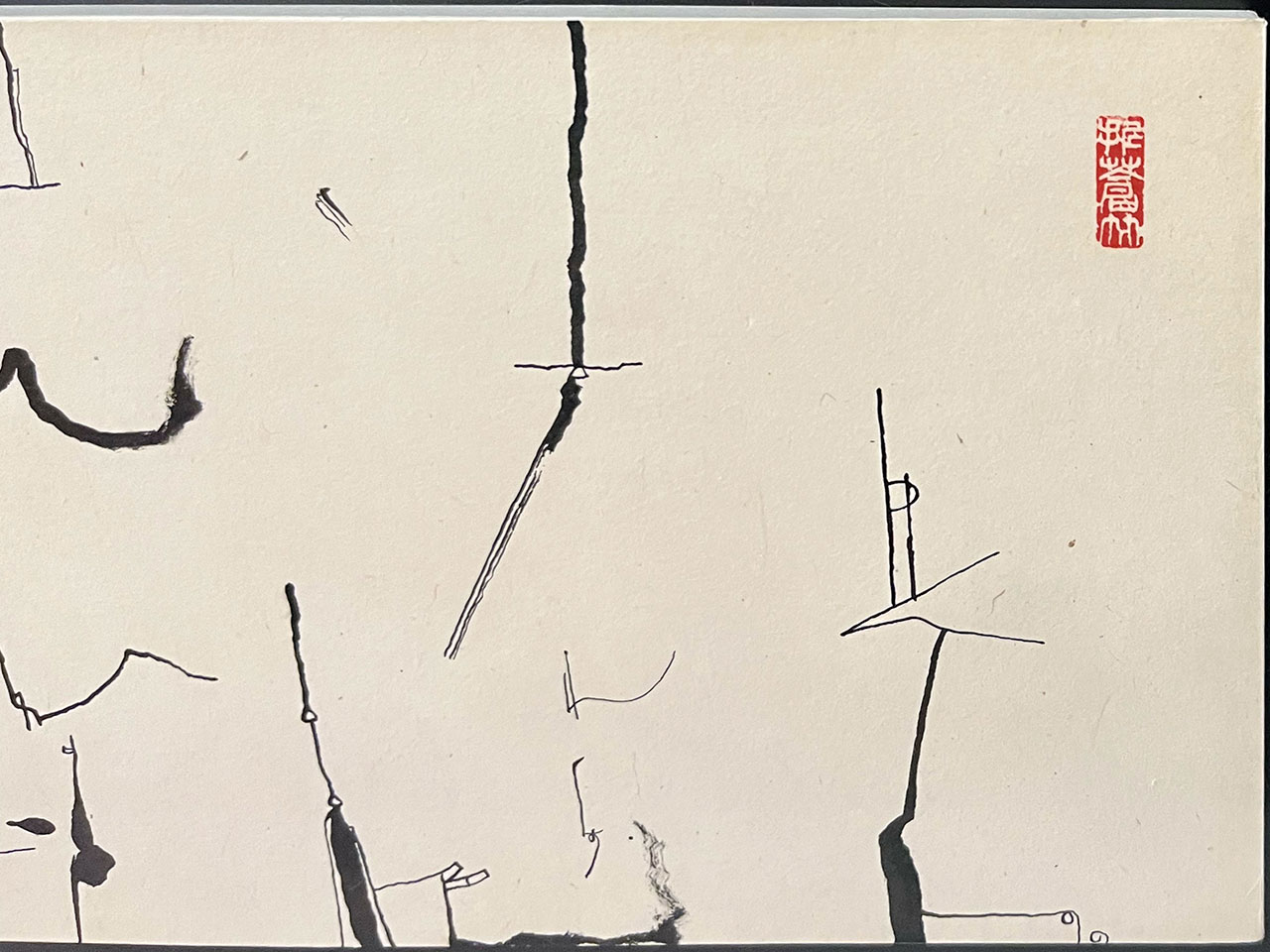

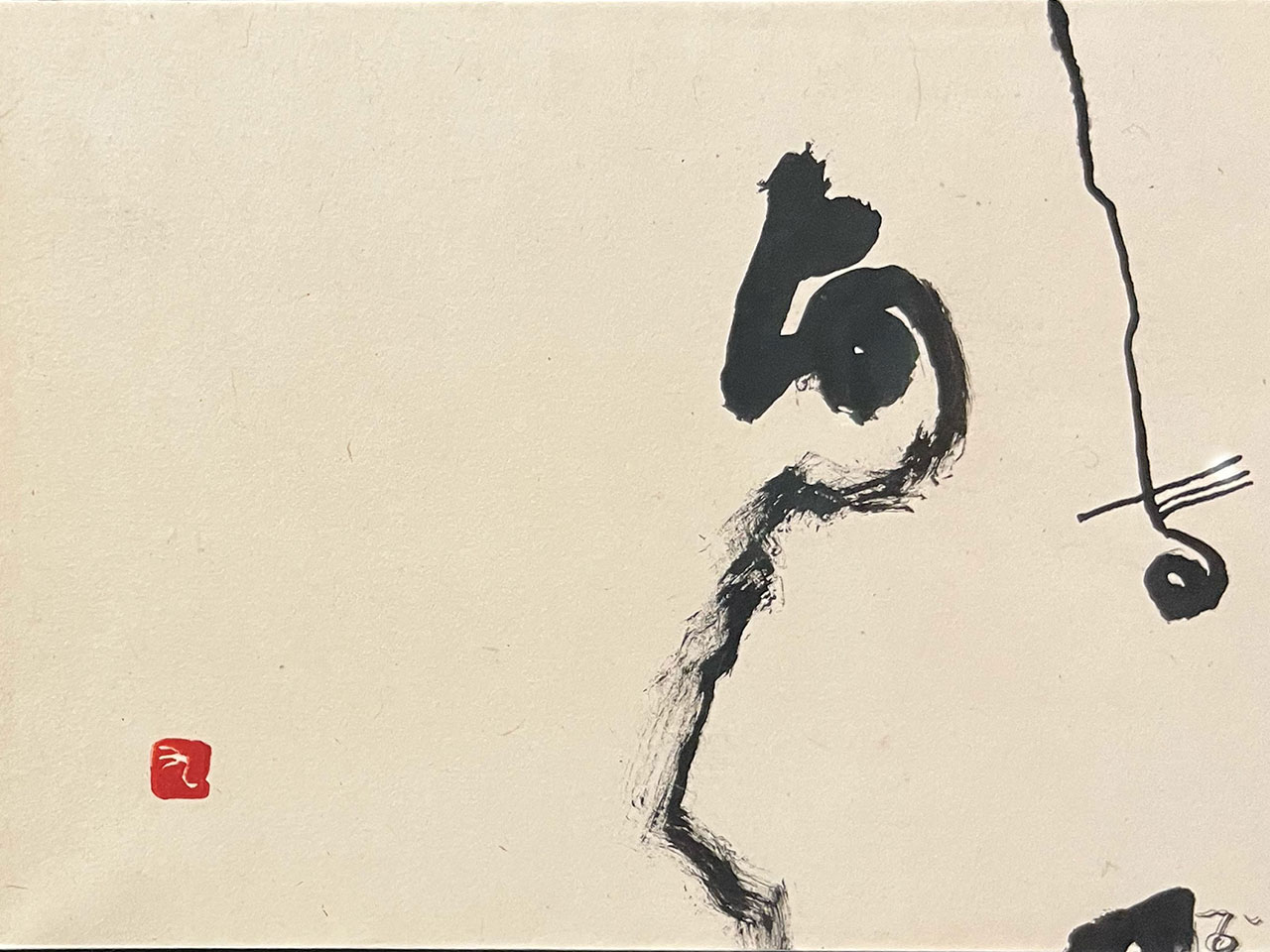

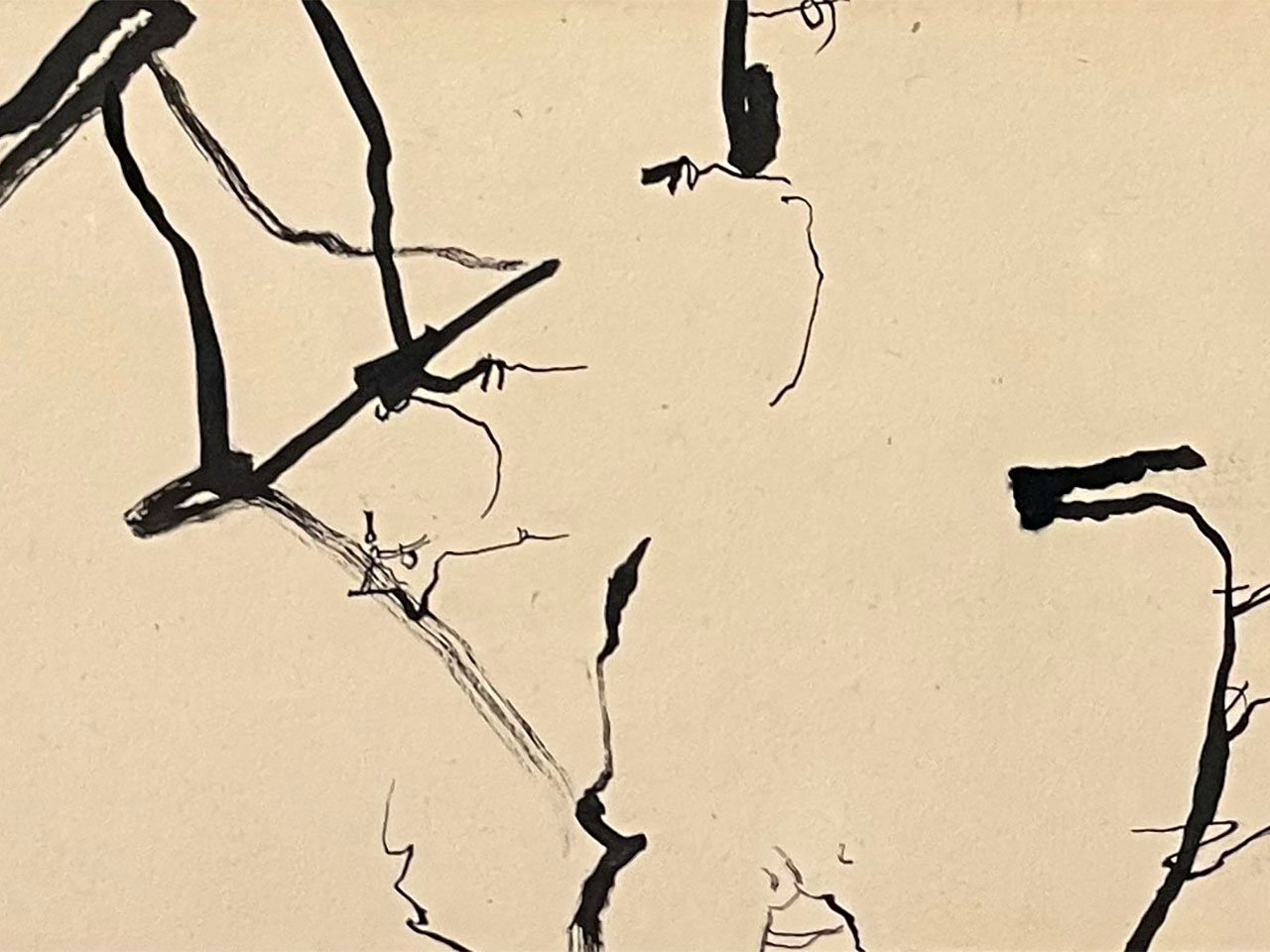

作品名:方丈記(書)

サイズ:15.8×98cm(紙に墨 共シール)

価格:Not for Sale

価格は税抜き表示です