ジョアン・ミロ/Joan Miro

ジョアン・ミロ(1893〜1983)は、ピカソ(1881〜1973)と並ぶスペインの巨匠として知られる芸術家です。故郷であるカタルーニャ地方を生涯愛した彼にとって、同地の風景や動植物は作品の重要なモチーフとなりました。

1893年、カタルーニャ地方のバルセロナに生まれたミロは、幼い頃よりデッサンに親しみ、1907年に入学したラ・ロンハ美術学校でさらにその技術と情熱を高めていきます。不安定な情勢下で、一時は商社での勤務を余儀なくされますが、画家になりたいという熱意は途絶えることなく、1912年からはガリ美術学校で再び絵画を学びました。印象派やフォービスム、キュビスムの画家たちに影響を受けた風景画や肖像画を手がけるなかで、のちに「細密主義」と呼ばれることとなる、自身の鋭い観察眼を活かした緻密な画風を確立させていきました。初めてパリを訪れ、ピカソと出会った1920年以降、ミロは夏の間をバルセロナの小村モンロッチで自然とともに暮らし、パリで冬を越すようになります。パリでは、1921年に個展を開催するも成果がふるわず、経済的な行き詰まりに直面する一方、精巧な筆づかいで描きあげた【農村】(1921〜1922)が小説家のアーネスト・ヘミングウェイ(1899〜1961)に買いあげられるなど、その独自のスタイルは徐々に認められつつもありました。また、この1920年代前半において、ミロは写実的な描写のなかに記号を織り交ぜる手法を用い、【耕地】(1923〜1924)をはじめとする代表作を制作しました。その後、シュルレアリスムの系譜に連なる【アルルカンのカーニヴァル】(1924〜1925)を皮切りに、具象と抽象、現実と夢が地続きとなった幻想的な作風へと移行し、無意識に湧きあがるイメージを形にしていきます。

1930年代前後には舞台美術やコラージュなど絵画以外の表現にも挑戦し、自身の芸術をさらに掘り下げていきますが、1936年に勃発したスペイン内戦が、ミロの作品に戦争の恐怖や貧困の苦しみを色濃く反映させていきます。家族とともにパリに亡命した彼が制作した【刈り入れ人】(1937)は、万国博覧会にてピカソの【ゲルニカ】(同年)とともに展示されました。第二次世界大戦が近づく1939年初頭には、パリから海沿いの町ヴァランジュヴィルに移り住み、その自然豊かな風景のなかで「星座」シリーズに着手します。グワッシュや油彩によって、記号化された星や鳥、流麗な文様がリズミカルに表現された一連の作品は、血なまぐさい現実から身を守るミロの自由な想像力と詩情に満ちています。このシリーズは、スペインに帰国してからも制作が続けられました。

1940年代は新しい技法を積極的に取り入れるとともに、陶芸や版画、彫刻などの分野にも裾野を広げていきました。また、回顧展をきっかけに、これまでの作品や活動が国際的にも評価されるようになります。1950年代以降は作品のスケールも大きくなっていき、より簡素で洗練された作風によって、自身の内に育まれた芸術精神を解き放ちました。そして、晩年のミロの関心は書や禅といった東洋の美術・文化へと向かい、1966年に初めて来日した際には、詩人で美術評論家の瀧口修造(1903〜1979)との共同制作が実現しました。日本ともつながりの深い作家であると言えます。

Joan Miro (1893–1983) is an artist known as a Spanish master alongside Picasso (1881–1973). Throughout his life, he cherished his homeland, the Catalonia region, and the landscapes, flora, and fauna of the area became significant motifs in his artworks.

Born in Barcelona, Catalonia, in 1893, Joan Miró developed an early affinity for drawing, further honing his skills and passion at La Llotja, the fine art academy where he enrolled in 1907. Despite facing the challenges of an unstable environment, he briefly worked in a commercial firm. However, his fervent desire to become a painter persisted. From 1912, Miro resumed his art education at the Galí School of Fine Arts. While working on landscape and portrait paintings influenced by Impressionism, Fauvism, and Cubism, he established a meticulous style, later known as “precisionism”, showcasing his keen observational eye. After his first visit to Paris and meeting Picasso in 1920, Miro spent summers in the small village of Mont-roig del Camp near Barcelona, living harmoniously with nature, and winters in Paris. Despite facing economic challenges and a less successful solo exhibition in 1921, Miro’s unique style began gaining recognition. Notably, his intricately crafted brushwork in “The Farm” (1921–1922) was purchased by the novelist Ernest Hemingway (1899–1961). During the early 1920s, Miro incorporated symbols into realistic depictions, creating masterpieces such as “The Tilled Field” (1923–1924). Moving forward, he initiated the transition to a fantastical style, influenced by Surrealism, with works like “The Harlequin’s Carnival” (1924–1925), seamlessly blending the tangible and abstract, reality and dreams. Miro ventured into shaping images that emerged from the unconscious mind.フォームの始まり

In the 1930s and around that time, Miro ventured into expressions beyond painting, such as stage design and collages, further delving into his art. However, the outbreak of the Spanish Civil War in 1936 deeply reflected the fear of war and the suffering of poverty in Miro’s works. Having fled to Paris with his family, he created “The Reaper – Catalan peasant in revolt” (1937), which was exhibited alongside Picasso’s “Guernica” (same year) at the International Exposition. In the early months of 1939, as World War II approached, Miro moved from Paris to the coastal town of Varengeville, where he embarked on the “Constellations” series amidst the rich natural landscapes. Executed in gouache and oil, this series of works featured symbolized stars, birds, and graceful patterns expressed rhythmically. These pieces were imbued with Miro’s free imagination and poetic sensibility as a means to protect himself from grim and bloody realities. The series continued to be produced even after Miro returned to Spain.

In the 1940s, Miro actively embraced new techniques and expanded his artistic endeavors into fields such as ceramics, printmaking, and sculpture. Triggered by retrospective exhibitions, his past works and activities began to receive international acclaim. From the 1950s onward, the scale of his works grew larger, and through a more simplified and refined style, he unleashed the artistic spirit nurtured within himself. In his later years, Miro’s interests turned towards Eastern art and culture, including calligraphy and Zen. During his first visit to Japan in 1966, he collaborated with the poet and art critic Shuzo Takiguchi (1903-1979). It can be said that Miro had deep connections with Japan.

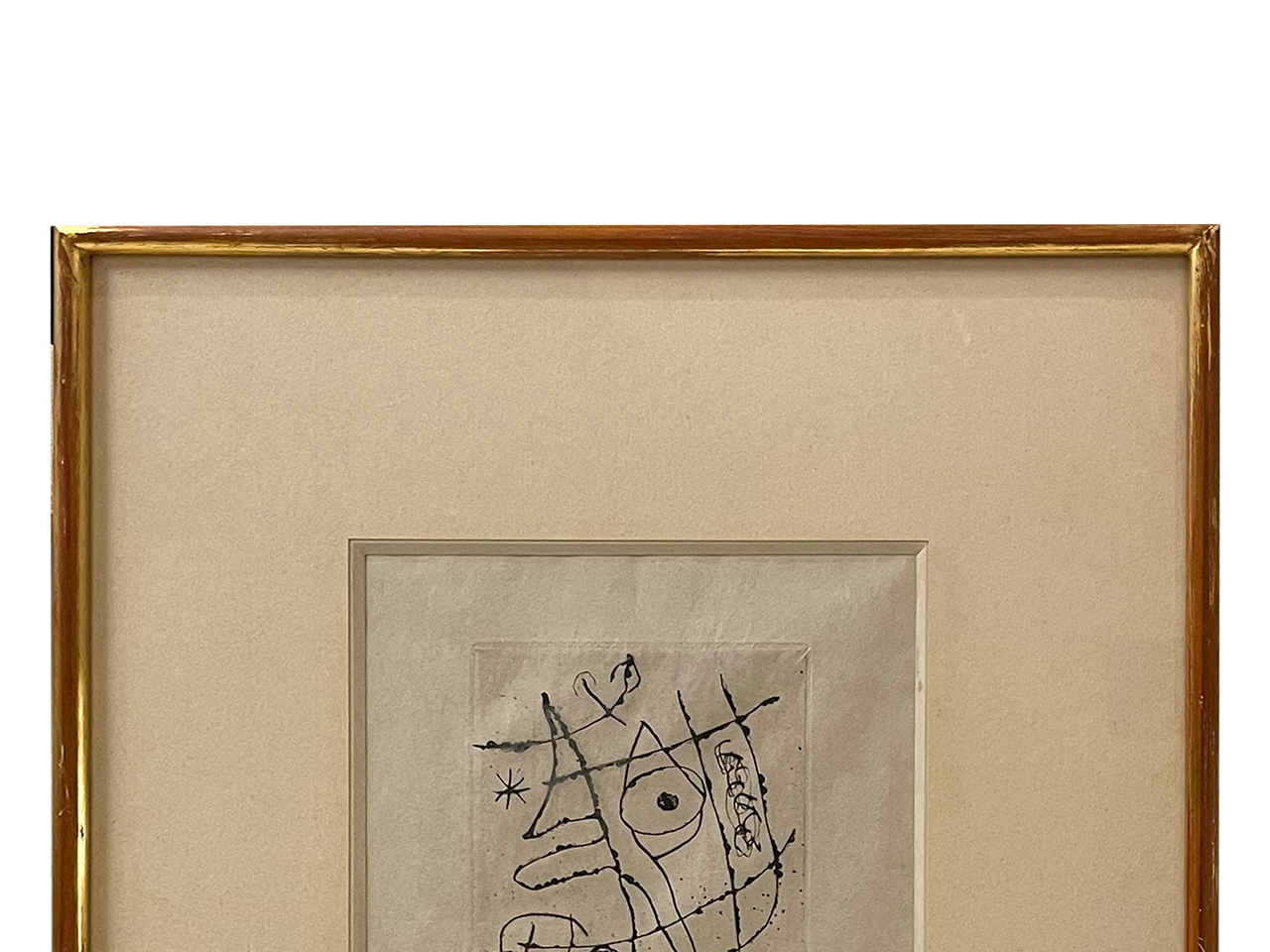

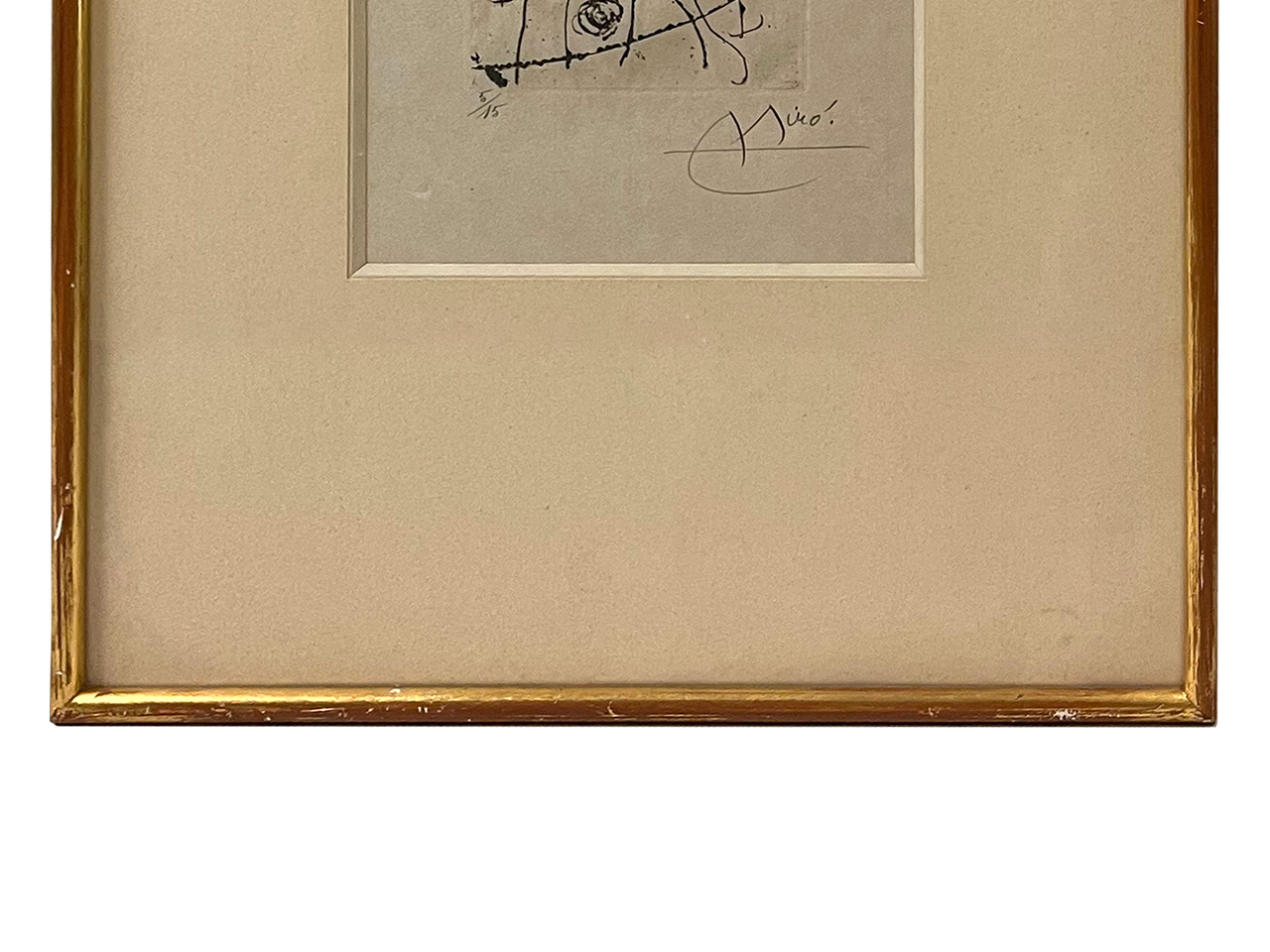

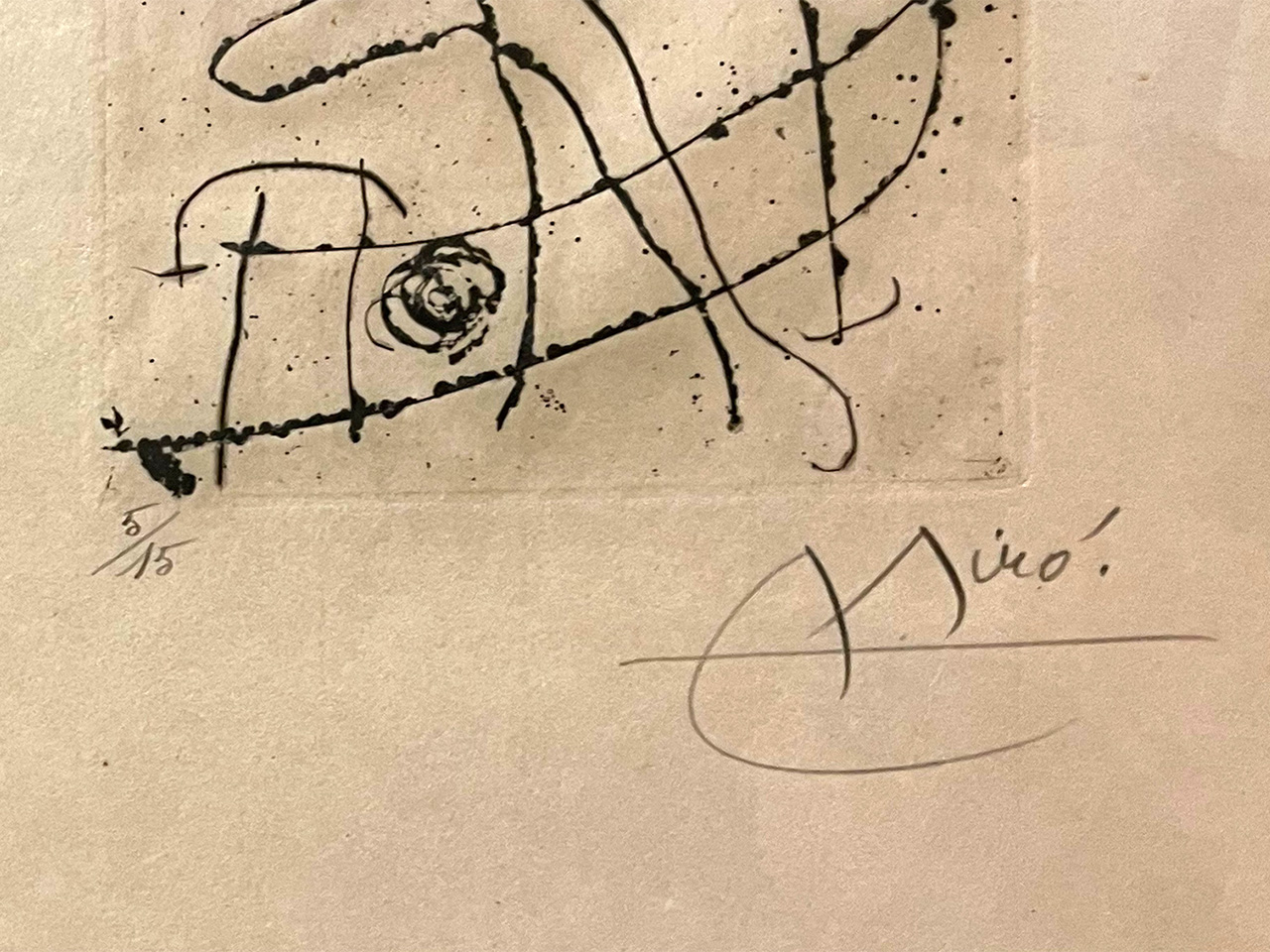

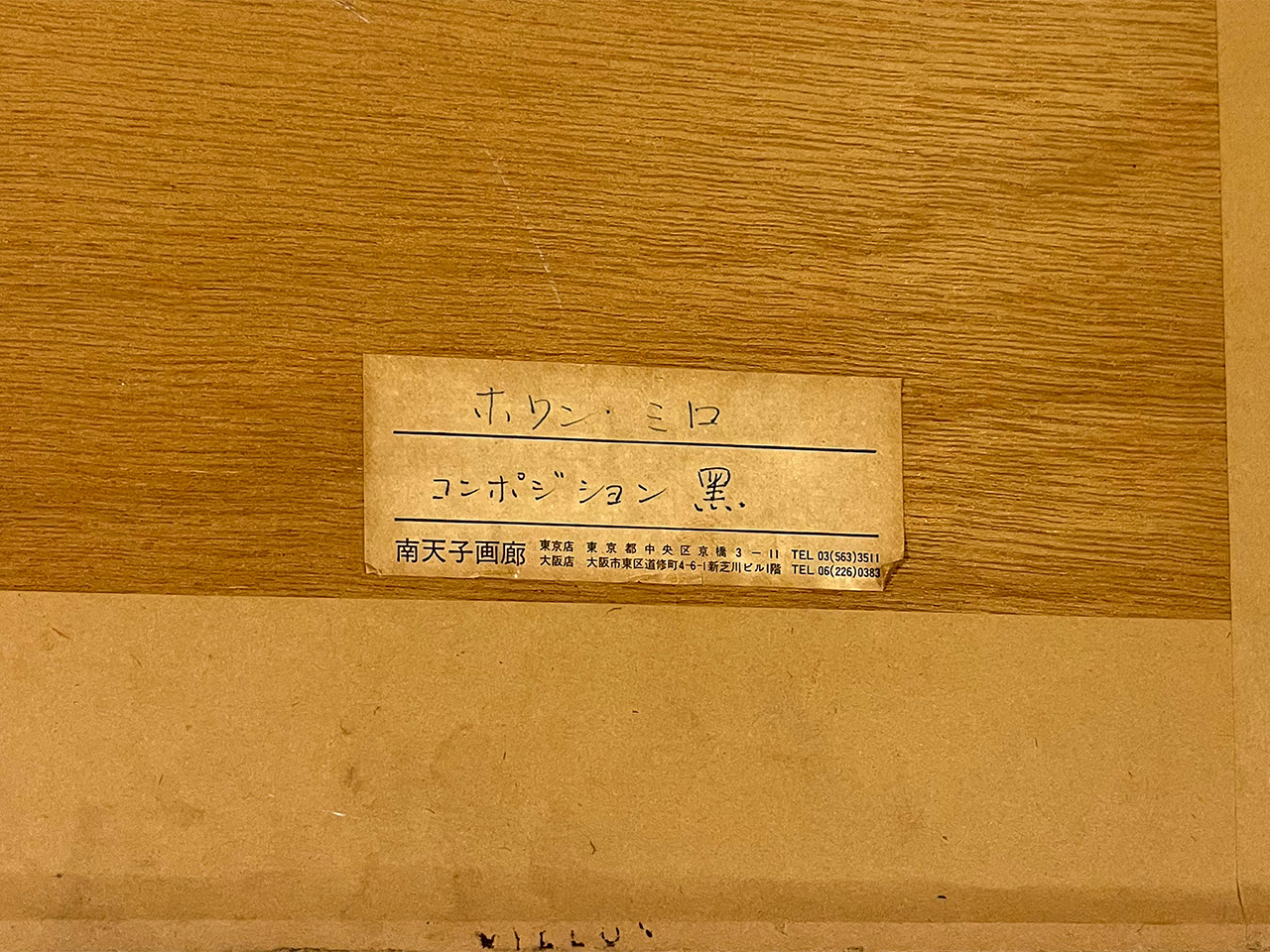

作品名:コンポジション 黒

サイズ:13×10.5cm(エッチング ed.15)

価格:SOLD OUT

価格は税抜き表示です