近藤 竜男/Kondo Tatsuo

近藤竜男(1933~2019)は、その活動期間の約40年をニューヨークで過ごした画家です。

東京都豊島区駒込に生まれた近藤は、東京藝術大学油絵科を卒業後、個展やグループ展の開催、読売アンデパンダン展への出品をしつつ、帝都育英工業高等学校や西武総合学院油画科で教鞭をとりました。

そして、既存の枠組みを離れ自身の方向性を定めていきたいという思いから1961年に渡米し、ニュースクール、アート・スチューデンツ・リーグ、ブルックリン美術館附属美術学校などで現地の美術を学びました。折しも、ジャクソン・ポロック(1912~1956)に代表される抽象表現主義が盛りを過ぎ、前半にはポップ・アート、後半にはミニマル・アートが台頭するなど目まぐるしい変貌を繰り返していた1960年代のアメリカ現代美術の真っただ中で、近藤は自分なりの芸術を模索していくこととなります。渡米前は、カマキリなどの有機的物と矢印やひもといった無機物を併置する油彩画や、石膏の下地に金属が張りこまれるアッサンブラージュ作品などを手がけていましたが、渡米後の初期には抽象表現主義に感化された油彩画を制作するようになり、画面に穴をうがつといった手法も見られます。1964年から68年にかけては、明快な原色で描いた小さなカンヴァスをつなげるコンバイン作品や、画面にマユダマのような木製のオブジェを取りつけた「マユダマシリーズ」が生み出されました。

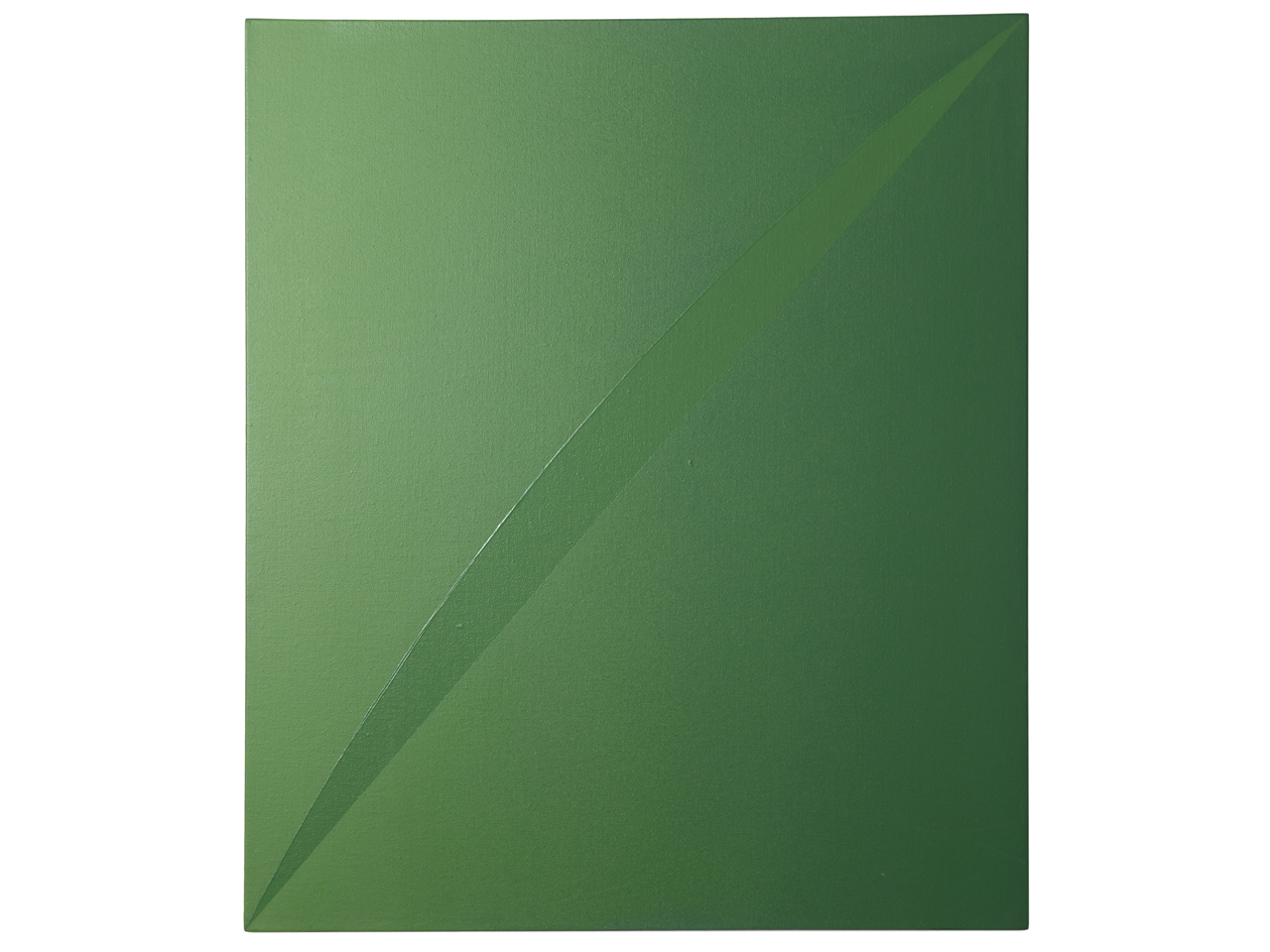

1969年になると、近藤の代名詞でもある「対角線シリーズ」の制作がいよいよ始まります。アクリル絵具を使い、グレーやブルー、グリーンといった単色からなる画面の明度や彩度を、知覚するのが難しいほど微妙に変化させ、その上に対角線を走らせた繊細で端正な構成は、音楽的とも天体的とも評価されています。本人いわく、特定の作家からの影響ではなく、余計なものをそぎ落とし、最小限に残された自己を突き詰めていくミニマル・アートの姿勢そのものが制作の軸になっていたそうです。しかし、この「対角線シリーズ」がある程度パターン化し、結果のわかっている目的のための作業に陥りつつあると悟るやいなや、近藤は早くも次のステップに進んでいきます。1974年には、絵具をたらしこみ筆跡を生々しく残した油彩作品を手がけ、1980年代半ばには円弧、1990年代には楕円を、対角線にかわるモチーフとして採用するなど、現状に甘んじることのない挑戦を続けました。また、1990年代の作品には、それまで使われていた寒色系の色彩だけでなく、赤や黄といった暖色も取り入れられ、また平坦な色面と手触りの残る色面は一つの絵のなかに収束していきました。近藤の一つ一つのスタイルは一見すると時代ごとに異なりますが、実際には分断されておらず、二面性や対比を含むいくつかの要素が併存しながら徐々に統合され、そして一つの秩序ある世界観が構築されているのです。

こうした一連の作品のほか、「美術手帖」や「芸術新潮」などの雑誌に連載していた文章も、近藤が当時のニューヨークをどのような眼差しで見つめていたのかを知る貴重な資料となっています。

Kondo Tatsuo (1933–2019) was a painter who spent approximately four decades of his career in New York.

Born in Komagome, Toshima Ward, Tokyo, Kondo graduated from the Oil Painting Department at Tokyo University of the Arts. He subsequently held solo and group exhibitions, including one at the Yomiuri Independent Exhibition, and taught at Teito Ikuei Technical High School and the Oil Painting Department of Seibu Sogo Gakuin.

Driven by a desire to transcend existing frameworks and define his own artistic direction, he moved to the United States in 1961. There, he studied local art at institutions including the New School, the Art Students League, and the Brooklyn Museum School of Art. This period coincided with the very heart of 1960s American contemporary art—a time of dizzying transformation. Abstract Expressionism, epitomized by Jackson Pollock (1912–1956), had passed its peak, with Pop Art emerging in the first half of the decade and Minimal Art in the latter. It was within this vibrant context that Kondo sought his own artistic path.

Before moving to America, he had created oil paintings juxtaposing organic forms like praying mantises with inorganic elements such as arrows and strings, as well as assemblage works featuring metal affixed to plaster bases. However, in his early post-arrival period, he produced oil paintings influenced by Abstract Expressionism, sometimes employing techniques like punching holes in the canvas. From 1964 to 1968, he created combine works that linked small canvases painted in clear primary colors, and the Mayudama series, which featured wooden objects resembling mayudama (silkworm cocoons) attached to the canvas.

In 1969, Kondo finally began work on his signature Diagonal Series. Using acrylic paints, he subtly altered the brightness and saturation of monochrome canvases in shades of gray, blue, and green to such an extent that they became difficult to perceive. The delicate and precise composition, with diagonals running across the canvas, has been described as both musical and celestial. According to Kondo himself, the core of his work was not the influence of any particular artist, but rather the ethos of Minimal Art itself, which involves stripping away the superfluous and pursuing the essence of the self.

However, as soon as he realized that the Diagonal Series was becoming somewhat formulaic and that he was falling into the trap of working towards a predetermined result, Kondo moved on. In 1974, he created oil paintings where paint was dripped, leaving brushstrokes vividly exposed. By the mid-1980s, he adopted arcs as a motif to replace the diagonal, followed by ellipses in the 1990s, continually challenging himself without complacency. Moreover, his 1990s works incorporated not only the cool-toned colors he had previously used but also warm hues like red and yellow. Furthermore, flat color planes and textured color planes converged within a single painting. While each of Kondo’s styles appears distinct by era at first glance, they are not actually fragmented. Several elements, including duality and contrast, coexist while gradually integrating, constructing a single, orderly worldview.

Alongside this series of works, the essays he serialized in magazines such as Bijutsu Techo and Geijutsu Shincho also serve as invaluable records revealing the perspective through which Kondo observed New York at that time.

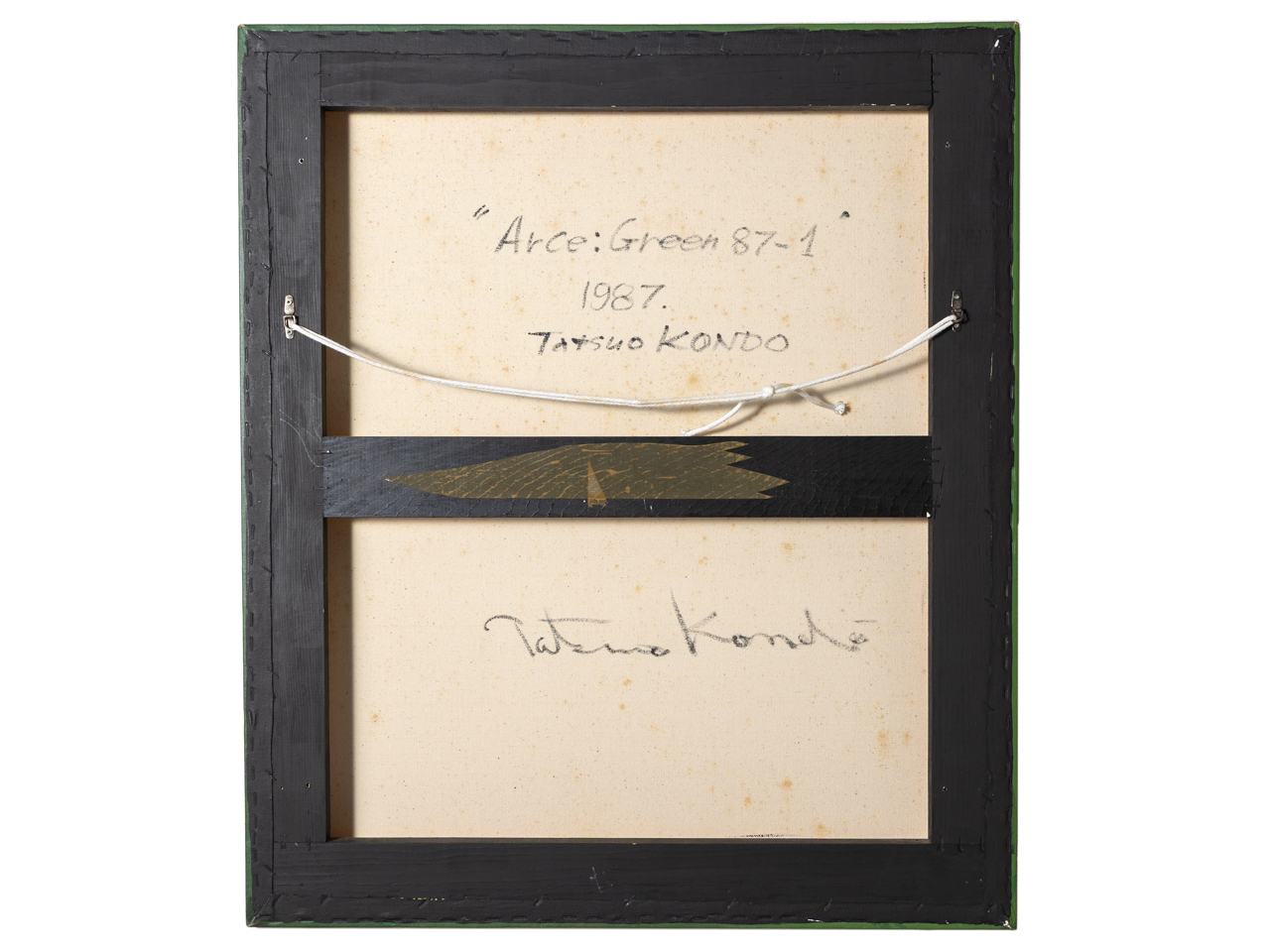

作品名:Arce:Green87-1

サイズ:71×61cm(1987年 キャンバスにアクリル)

価格:SOLD OUT

価格は税抜き表示です