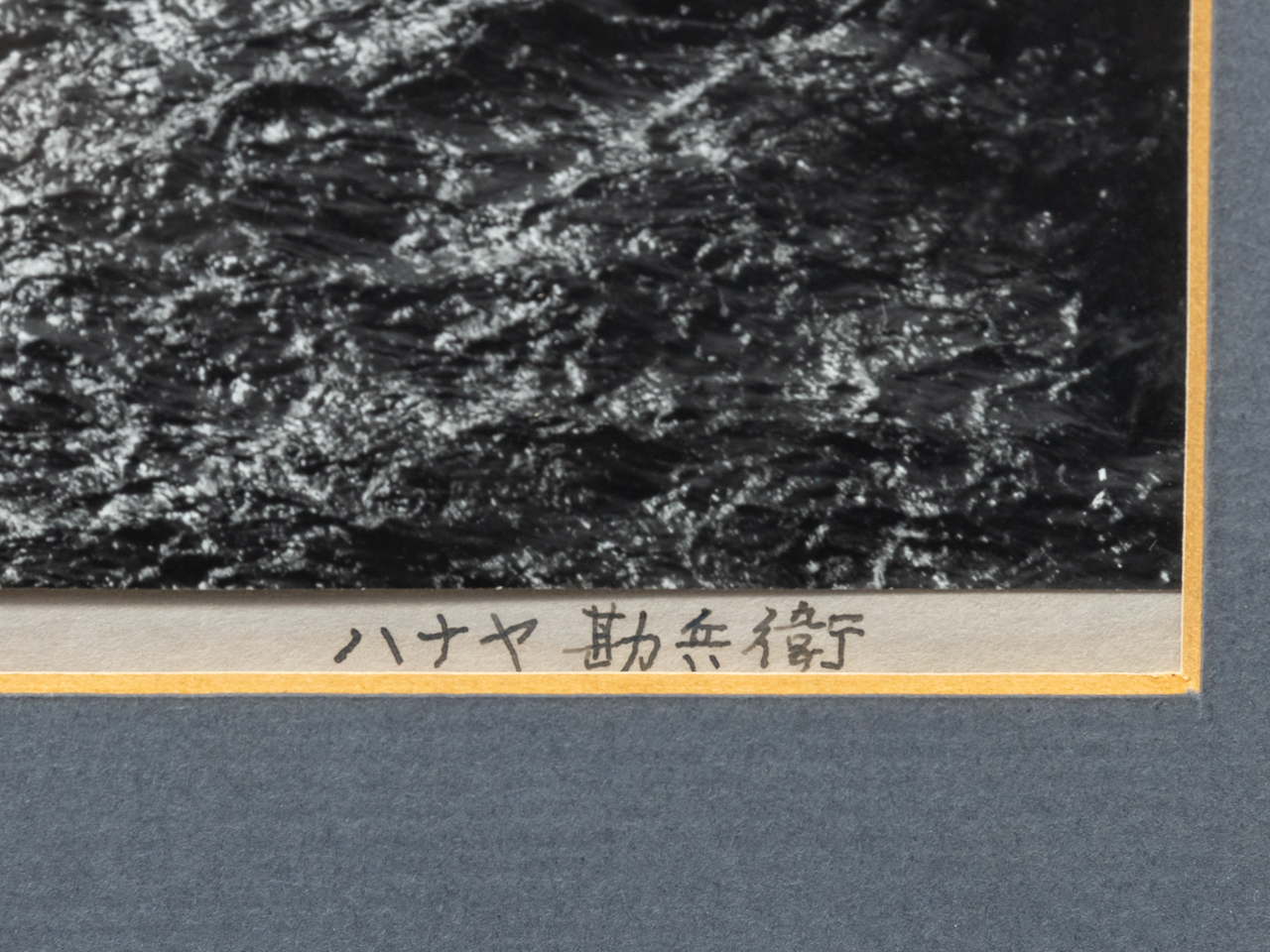

ハナヤ 勘兵衛/Hanaya Kanbei

ハナヤ勘兵衛(本名・桑田和雄、1903~1991)は芦屋市を拠点に活動し、戦前戦後を通して関西写檀の中枢を担った写真家です。

大阪市西区江戸堀に生まれたハナヤは、大阪府立堺中学校を卒業後、17歳のときに父親からカメラを買い与えられたことをきっかけに写真家を志すようになります。その年のうちに大阪の写真機材商の見習いとして修業を積み、また1925年から1927年にかけて繰り返し渡った上海では、現地最大手の写真機材商に入って修業を重ねました。上海以外にも、香港やシンガポールなど大陸を放浪しており、そのときの経験が国際的な視点やモダンなものに対する鋭敏な感性をハナヤにもたらしたといいます。

1929年になると芦屋市にて写真材料店を開業し、この頃から店名と同じ「ハナヤ勘兵衛」を名乗るようになります。ちなみにこの名前は、自身の先祖である「寛兵衛」と屋号の「ハナヤ」を組み合わせたものです。開業の翌年には、同じく芦屋を中心に活動していた中山岩太(1895~1949)らと「芦屋カメラクラブ」を結成し、当時世界の写真界を席巻していた新興写真運動の先頭をひた走りました。1931年に第6回日本写真大サロン新興芸術写真の部門で特選となった【船】という連作は、船の一部を対角線の構図でとらえたダイナミックな作品であり、その連作の1つがイギリスの雑誌『Studio』で紹介され、国内外にハナヤの名を知らしめる契機となりました。同じく戦前の作品では、新協劇団の舞台「どん底」の主演俳優を被写体としたモンタージュ【ナンデェ!】(1937年)も有名です。3枚の異なるカットを回転するように重ね合わせた本作は、戦時色が強まっていくなかで抑圧されていた気持ちやエネルギーを解き放っており、観る者に強烈なインパクトを与えます。

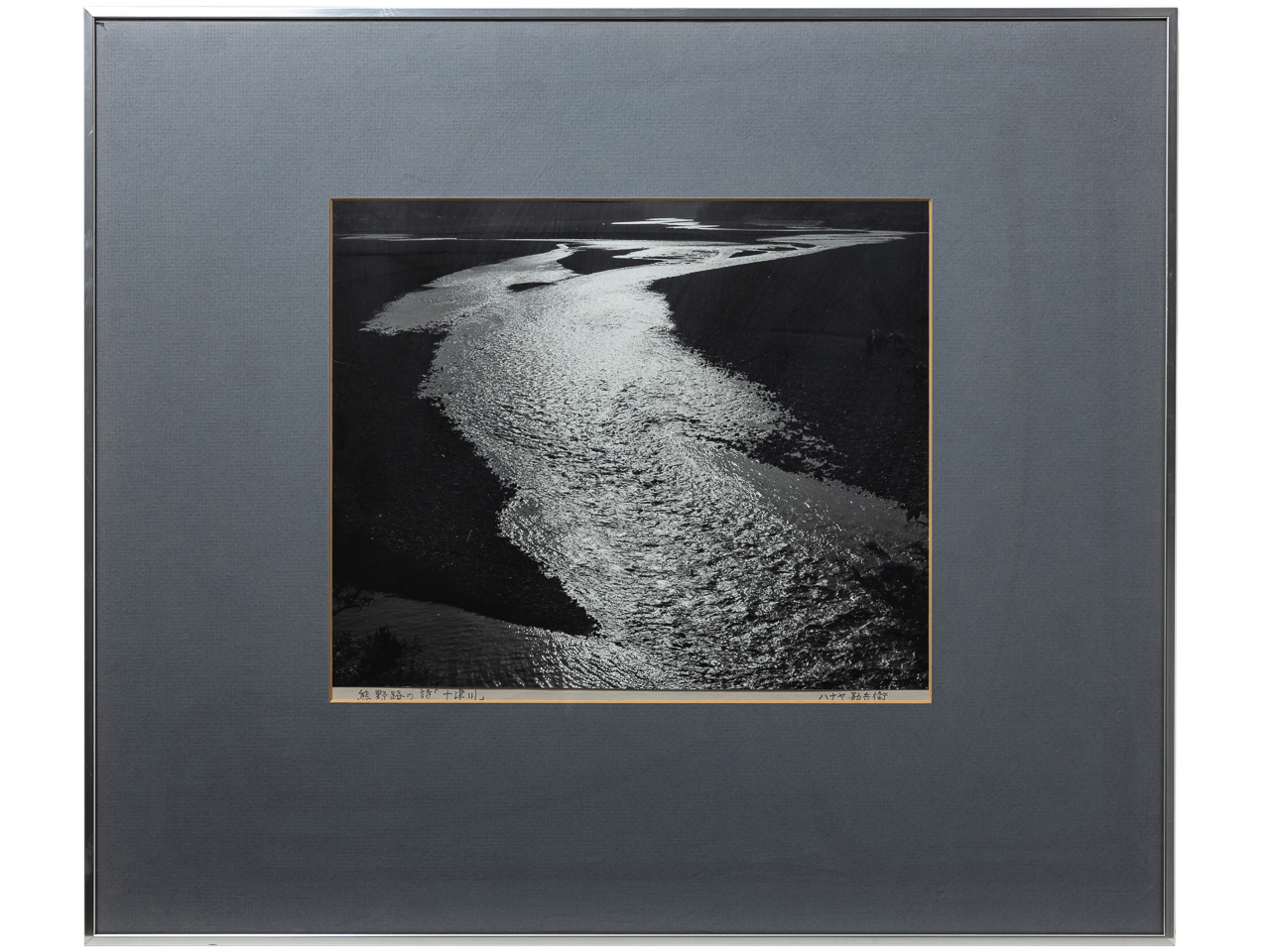

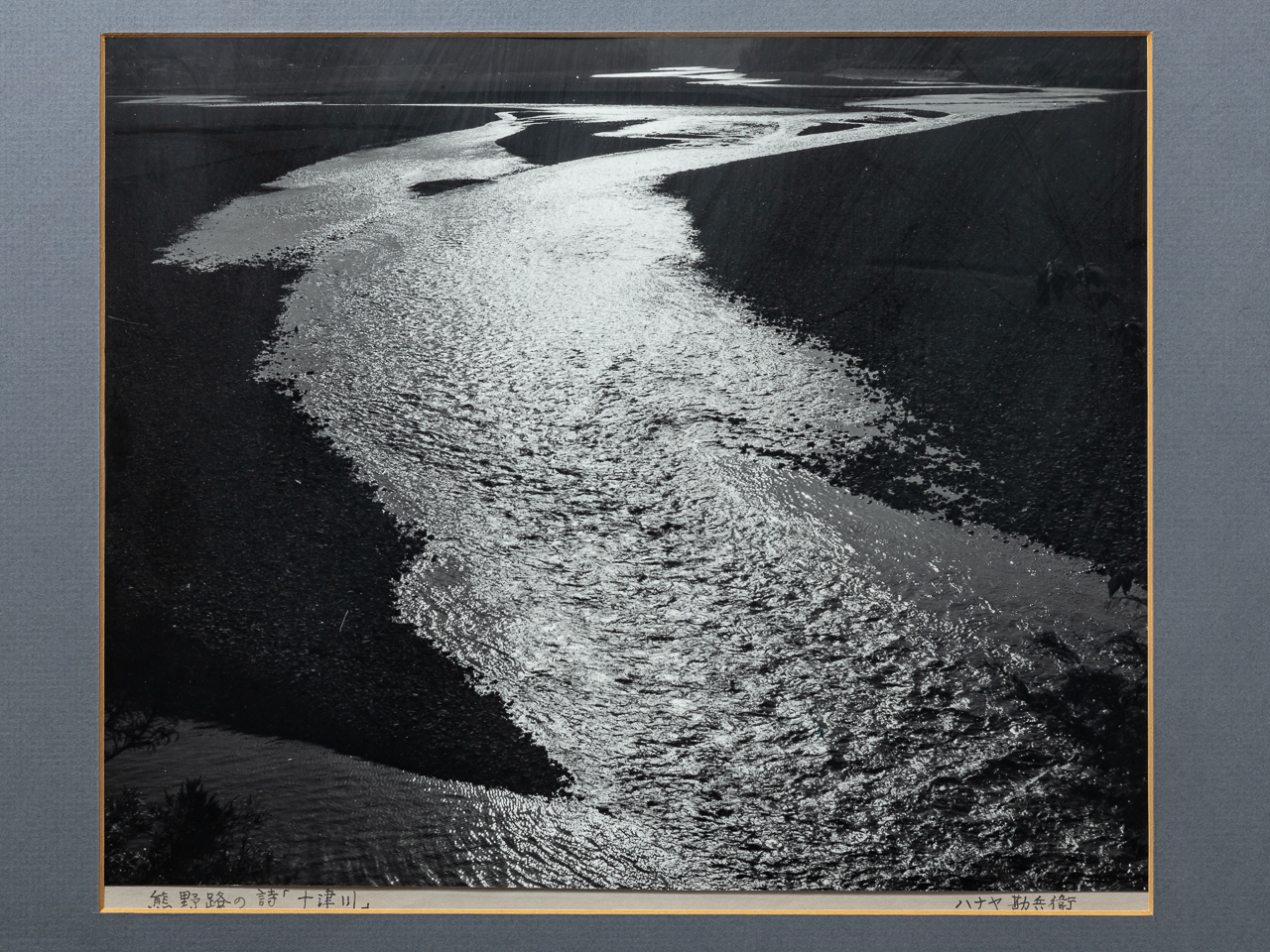

戦後の1940年代から1950年代は、神戸の高架下の闇市場である「ジャンジャン横丁」を撮影したシリーズに代表されるように、当時隆盛していたリアリズム写真の傾向が窺えますが、ハナヤ自身は写真にリアリズムもノンリアリズムもなく、現実のなかで興味を持ったものをどのように記録し、表現するかであるというスタンスをとっていました。60年代には、制作工程の大部分をスタジオ内で行う構成的な作品が集中しています。そして、70年代に入るとハナヤの関心は都市から自然へと移行し、風景写真が大半を占めるようになります。特に、1971年から数年間にわたって紀伊半島の伊勢湾側の地方に取材した【熊野路の詩】の連作は後年の力作です。

このように、写真家として優れた功績を残しているハナヤですが、一方では写真の普及に尽力する啓蒙家の側面も持っていました。たとえば、彼が制作を試みた小型カメラ「コーナン16」は後年、千代田光学精工(現・コニカミノルタ)が引き継ぎ、1950年に「ミノルタ16」として発売されて好評を博することとなります。また、1933年から生涯にわたって、学生たちの写真活動も応援し続けました。88歳で逝去する直前、病床にあってもなお、「写真・三丘社」(写真を視る、飾る、創る)なる運動を構想していたというハナヤは、写真家である前に、写真そのものを心から愛する一人の人間であったと言えるでしょう。

Hanaya Kanbei (born Kuwata Kazuo, 1903-1991) was a prominent photographer based in Ashiya City, known for his pivotal role in the Kansai photography scene before and after World War II.

Born in Edobori, Nishi-ku, Osaka City, Hanaya’s passion for photography ignited at age 17 when his father bought him a camera after he graduated from Sakai Junior High School. That same year, he began an apprenticeship with a photographic equipment dealer in Osaka. From 1925 to 1927, he made several trips to Shanghai, working for one of the city’s largest photographic equipment dealers. His travels extended beyond Shanghai to other parts of Asia, including Hong Kong and Singapore. These experiences are credited with broadening his international perspective and sharpening his keen eye for modern trends.

In 1929, Hanaya opened a photographic materials store in Ashiya City, adopting the name “Kanbei Hanaya”, which mirrored his store’s name. This name was a blend of his ancestor “Kanbei” and the store’s designation, “Hanaya”. His 1931 series, “Ship”, earned him a special prize in the Emerging Art Photography category at the 6th Grand Salon of Photography in Japan. These works featured diagonal compositions of ship sections, and one piece was even featured in the British magazine “Studio”, bringing him both domestic and international recognition. Another notable pre-war work is his 1937 montage, “Nandaye!” This powerful piece, created by rotating and superimposing three different shots, vividly conveys suppressed emotions and energy amidst the escalating wartime atmosphere.

The post-war era, from the 1940s to the 1950s, saw Hanaya embrace the burgeoning trend of photographic realism. A prime example is his series documenting “Jean Jean Alley”, a black market operating under the elevated railway tracks in Kobe. By the 1960s, Hanaya shifted his focus to compositional works, with most of the creative process taking place in his studio. The 1970s marked another change in his artistic direction, as his interest moved from urban themes to nature, with landscape photography dominating his output. His “Kumanoji Poems” series, begun in 1971 and spanning several years, powerfully captures the Kumano region on the Ise Bay side of the Kii Peninsula and stands as a significant work from his later years.

Beyond his remarkable achievements as a photographer, Hanaya was also a visionary dedicated to making photography accessible to the public. For instance, he attempted to produce the “Konan 16”, a compact camera. This project was later taken over by Chiyoda Kogaku Seiko (now Konica Minolta) and released in 1950 as the “Minolta 16”, which garnered significant acclaim. Even on his sickbed, shortly before his death at 88, Hanaya was conceptualizing a movement called “Shashin-Sankyosha” (to see, decorate, and create photographs). He was, truly, not just a photographer but a passionate advocate for photography itself.

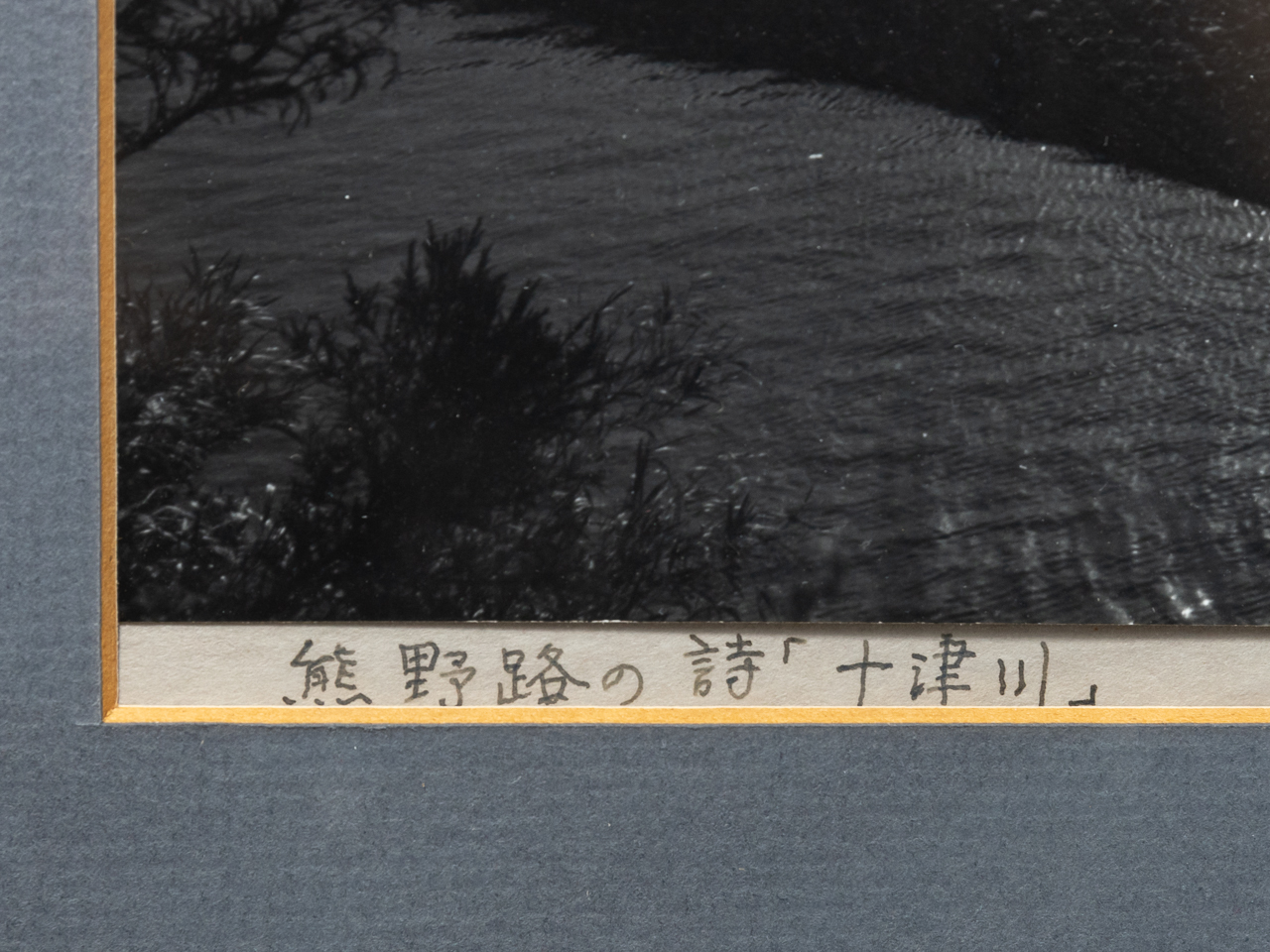

作品名:熊野路の詩「十津川」

サイズ:24×29cm(ゼラチンシルバープリント)

価格:SOLD OUT

価格は税抜き表示です