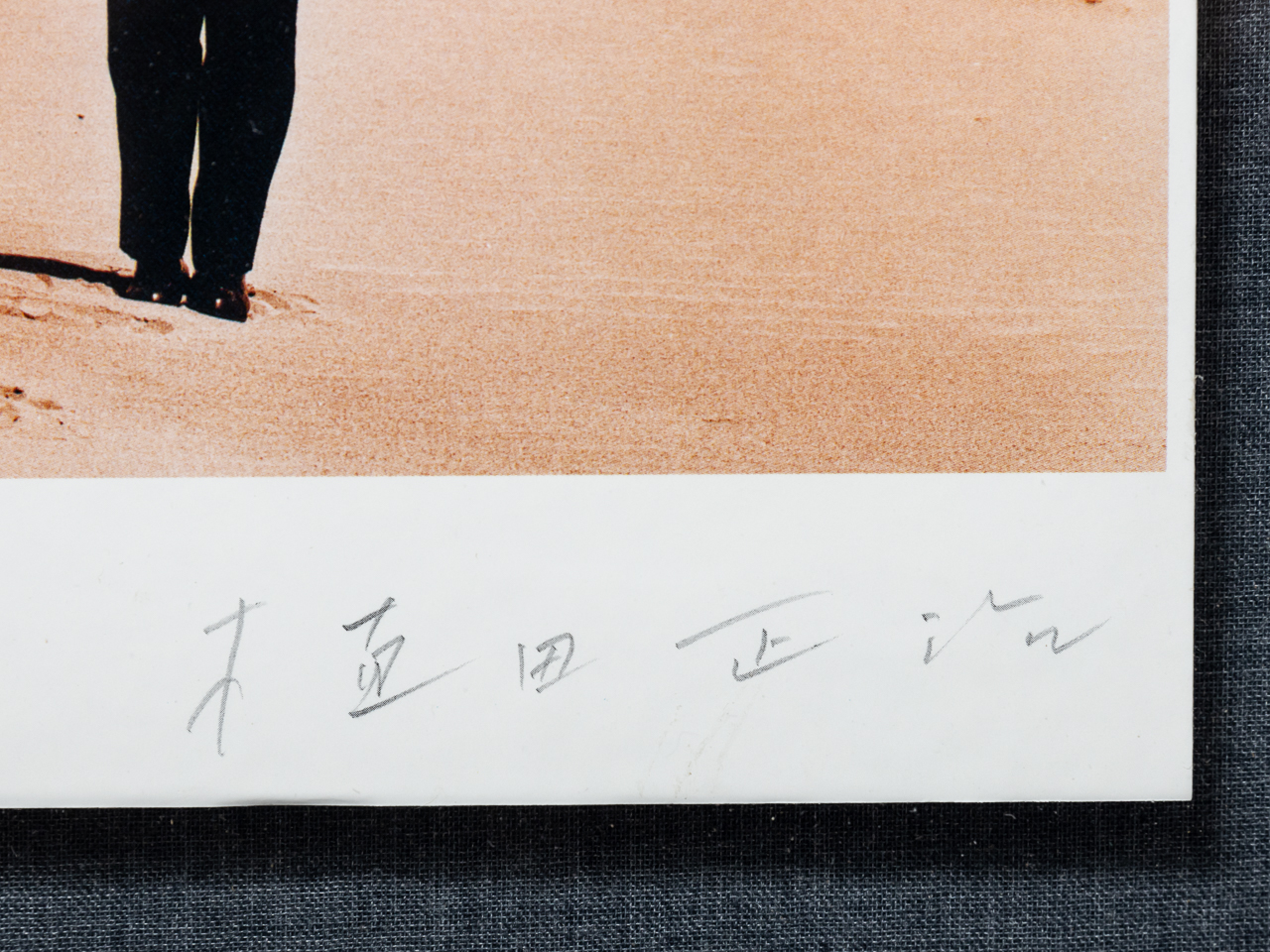

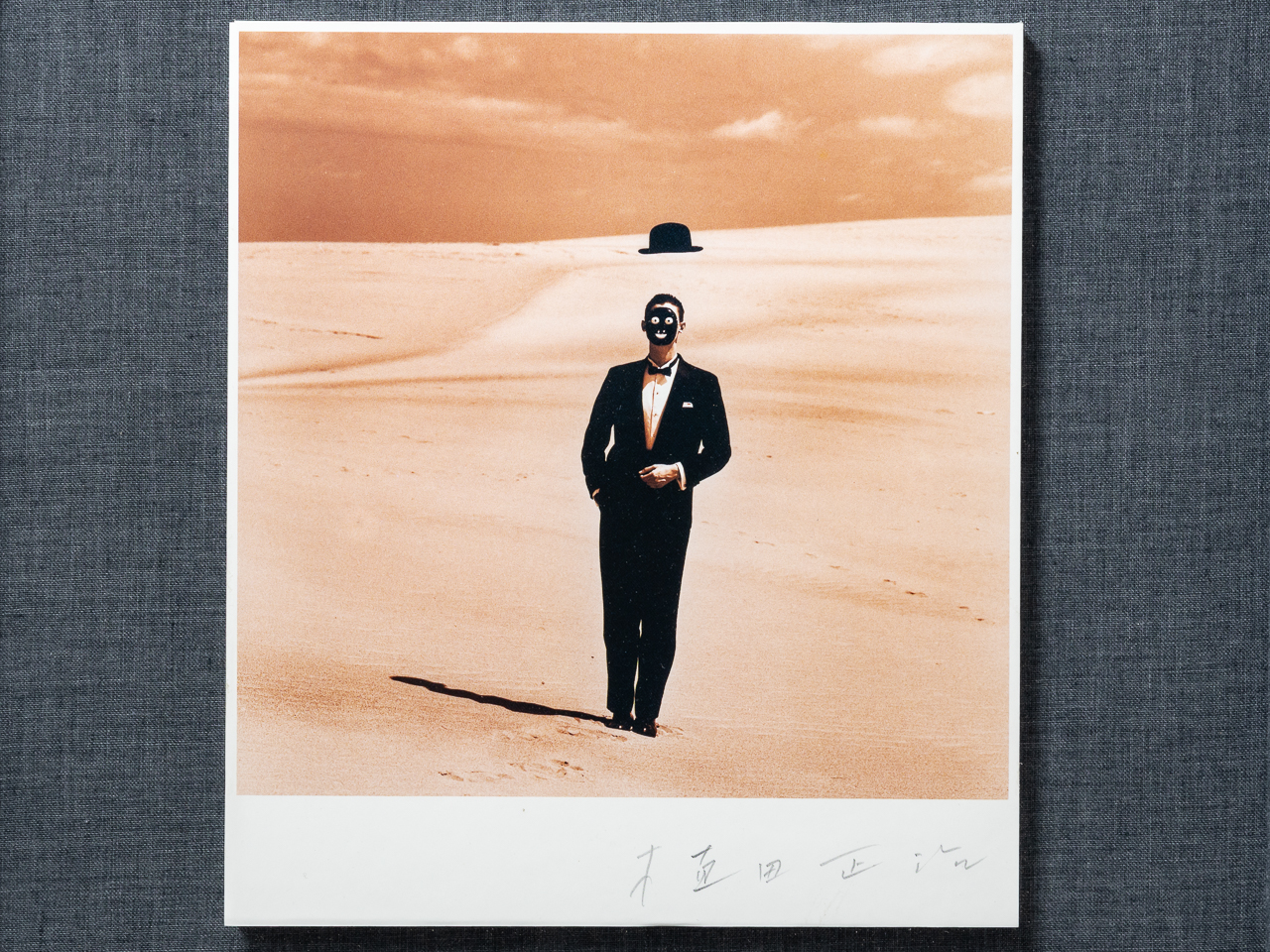

植田 正治/Ueda Shoji

日本を代表する写真家・植田正治(1913~2000)は、砂丘をはじめとする山陰の風土を背景にした演出的な作風でよく知られており、写真発祥の地であるフランスでも「UEDA-CHO(植田調)」として高い評価を受けています。

鳥取県西迫郡境町(現・境港市)に生まれた植田は10歳の頃、近所に住んでいた青年の家で写真の焼き付け作業を初めて目の当たりにします。このとき芽生えた写真への興味は、15歳になるとさらに深まり、「アサヒカメラ」などの写真雑誌を読みふけるとともに、台所の押し入れでベスト判(カメラの画面サイズの一つを指す)の密着焼き(写真フィルムを印画紙に密着させて原寸プリントすること。コンタクトプリントとも)に熱中しました。

中学校を卒業した1931年に、写真雑誌「カメラ」の月例コンテストで【浜の少年】が入選し、翌年には念願だった上京を果たしました。植田が本格的に写真家を志すようになった1930年代は、ちょうど日本の近代写真の転換期にあたります。当時主流であった、写真を絵画のように作りこむ前衛的な「芸術写真」と、その後ヨーロッパから流入した、カメラの持つ機能によってシャープで近代的な作品を生み出す「新興写真」に大いに触発された植田は、元々画家志望であったことも手伝って、被写体をオブジェのように配置し、モダンで洗練された画面を構成する独自のスタイルを確立させていきました。植田本人とその家族が緻密な計算のもとに並んでいる【パパとママとコドモたち】(1949年)は、その方向性を決定づけた代表作です。しかし、戦後はリアリズムを重視する写真界の風潮にさらされ、この演出的な手法は1950年代から1960年代にかけて一旦封印されてしまいます。ゆえに、この時代の作品を集めた1971年刊行の写真集「童暦」は、地方作家として知られていた植田が還暦間近にして、現代を牽引するアーティストの一人として再評価される契機となった作品集でありながら、彼の創作物としては特殊性を帯びているのです。

「童暦」刊行後の70年代からは得意の演出写真も復活し、植田の活動が最も充実していた時期です。初めての海外旅行を記録した「音のない記憶」(1974年)の刊行によって山陰から新しい世界への飛躍を見せつつ、1974年から雑誌「カメラ毎日」にて連載された「小さい伝記」シリーズでは新作と旧作、日記と昔語りを織り交ぜ、これまで積み上げてきたものを再構成する試みもなされています。また、1978年には第9回アルル国際写真フェスティバルに招待されワークショップを開催し、国際的にもその名を響かせることになります。1983年からは、息子の手引きでファッションカタログの写真を手がけるとともに、植田の代名詞である鳥取砂丘を舞台とした「砂丘モード」のシリーズも始まり、写真家としての確固たる地位が築きあげられました。それでも、写真の魅力を初めて知った少年の頃と変わらぬ好奇心と創作意欲を持ち、晩年も合成写真や至近距離での撮影など、従来の手法にとらわれない実験的な作品を制作しました。心筋梗塞により87歳で急逝したのも、奈良の唐招提寺へ撮影に向かう日の朝のことでした。写真をこよなく愛し、死の間際まで考え続けた植田の作品は普遍性を帯び、今日も世界各地で多くの人から愛され続けています。

Shoji Ueda (1913-2000), a prominent Japanese photographer, is celebrated for his distinctive staged photography set against the backdrop of the San-in region, notably its sand dunes. He is particularly esteemed in France, the birthplace of photography, for his unique “UEDA-CHO” (Ueda style).

Born in Sakai-cho, Nishizama-gun (now Sakaiminato City), Tottori Prefecture, Ueda’s initial encounter with photography occurred at the age of ten when he witnessed the photo-burning process at a neighbor’s house. This early spark of interest deepened by the time he was fifteen, fueled by his avid reading of photography magazines like “Asahi Camera”. He became deeply engaged in contact printing—creating full-size prints by placing photographic film directly onto photographic paper—in the confines of his kitchen closet. This process was also known as “contact printing”.

In 1931, after graduating from junior high school, his photograph “Boy on the Beach” earned him a prize in the monthly contest of the photography magazine “Camera”. The following year, he realized his long-held aspiration by moving to Tokyo. The 1930s, when Ueda began his serious pursuit of photography, marked a pivotal moment for modern photography in Japan. He found significant inspiration in the avant-garde “artistic photography” prevalent at the time, which aimed to make photographs resemble paintings, and in the “emerging photography” from Europe, which emphasized the camera’s capabilities to produce sharp, modern images. From these influences, Ueda developed his own style, arranging his subjects almost as objects within meticulously composed, modern, and sophisticated images. A representative work that defined his stylistic direction is “Papa, Mama, and the Children” (1949), featuring Ueda and his family arranged in a carefully calculated composition. However, the postwar photographic world shifted its focus towards realism, leading to a temporary abandonment of this directorial approach from the 1950s to the 1960s. Consequently, “Dou-Reki” (Children’s Almanac), a collection of his works from this period published in 1971, holds a unique position, as it marked a moment of re-evaluation for Ueda, known then as a regional artist, who was rediscovered as a leading figure of the modern age as he approached his sixtieth birthday.

Following the publication of “Dou-Reki”, Ueda’s signature staged photography experienced a resurgence in the 1970s, a period of significant creative output for him. The release of “Memory without Sound” (1974), a record of his first overseas journey, signified a move beyond the San-in region to a wider world. Simultaneously, the “Small Biography” series, serialized in “Camera Mainichi” magazine from 1974, wove together new and old works, diary entries, and anecdotes, attempting to reconstruct his artistic journey thus far. In 1978, the ninth installment of this series, “The Ninth Alphabet”, was published. That same year, Ueda’s international recognition grew when he was invited to the 9th Arles International Festival of Photography, where he also held a workshop. This period solidified his position as a photographer, particularly through his iconic series set against the Tottori sand dunes, which became synonymous with his name. Despite this established success, Ueda’s curiosity and creative drive remained as vibrant as when he first discovered the allure of photography as a young boy. In his later years, he continued to produce experimental works, unbound by conventional techniques, including composite photographs and close-up shots. His life was unexpectedly cut short by a myocardial infarction at the age of 87 on the morning he was to depart for Toshodaiji Temple in Nara. Ueda’s deep love for photography persisted until his final moments, and his works possess a universality that continues to resonate with and be cherished by people worldwide today.

作品名:作品

サイズ:18×18cm(プリント 刷込サイン)

価格:50,000円

価格は税抜き表示です