ジャン・デュビュッフェ/Jean Dubuffet

フランスの画家、著述家そしてコレクターであるジャン・デュビュッフェ(1901〜1985)の本格的な創作活動は、40代に入る頃、20世紀の後半に始まりました。ピカソ(1881〜1973)やダリ(1904〜1989)など同時代の巨匠に比べるとはるかに遅れたスタートでありながら、特定の流派に属さず独自の路線を切り拓いていった彼は、現代美術の異端児として近年その功績を評価されています。

1901年、フランスのル・アーブルでワイン卸商の家庭に生まれたデュビュッフェは、中学時代からデッサンに熱中し、パリのアカデミー・ジュリアンに半年ほど在籍したものの、その後は独学で絵画から哲学や文学など、様々な学問を身につけていきます。デュビュッフェが市井の生活に憧れ、画業を断念していた時期の出来事において特に注目すべきは、兵役で気象観測隊に所属していた頃の経験です。一般人に向け天候アンケートを実施した際、空をわたる馬車や人間の幻想的なデッサンを描いて送ってきた女性との出会いは、彼に深い衝撃を与え、のちの創作活動や芸術観の出発点となりました。除隊後、闇商売や家業の手伝いを経て1930年にワイン問屋を創業し、絵画への情熱が再燃するタイミングもあったものの、絵画に専心する決意が固められたのは、戦禍をくぐり抜けた後の1942年のことでした。画壇にデビューした1944年当時、プリミティブで自由奔放、まるで子どものなぐり描きのようなデュビュッフェの作品は賛否両論を巻き起こしました。絵の具に異物を混ぜて厚塗りし、ひっかき傷などの痕跡を残した異様な作品群は非難を浴びる一方、一部の作家や評論家からは熱烈な賛辞を受けます。特に美術評論家のミシェル・タピエ(1909〜1987)は、デュビュッフェの作品に触発されアンフォルメル運動を始めたとも言われています。またこの頃デュビュッフェは、教育機関の手ほどきを受けずに自由に表現する子どもや精神疾患を抱える人の作品を「アール・ブリュット(生の芸術)」と名付け、収集するようになりました。1947年からは3度にわたってアフリカのサハラ砂漠に滞在し、その圧倒的な自然のなかで原初的な感覚を見つけ、自らの進むべき道を定めていきます。それは、従来の西欧中心の文化や概念を徹底的に批判し、覆すものでした。

1950年代は、絵の具で型押しした紙を様々な形に切って貼りつけたり、木の枝や葉など、身近な自然の素材を画面に取り入れたりと実験的な制作を重ねました。その頃の成果は1960年代から晩年にかけて、さらに豊かな変貌を遂げ、ジグソーパズルのように描きこまれた細胞状の形態に収斂しました。「ウルループ」と呼ばれるその造形は、絵画から彫刻へ、そして生命を持つ有機体のように、やがて空間全体を飲みこむモニュメンタルな作品にまで発展します。デュビュッフェはここで、一つの頂点に到達したと言えます。この「ウルループ」を応用し、ポリスチレンといった素材を用いて巨大なモニュメントを制作し、晩年に至っても、その旺盛な創作活動と自己革新を継続していました。

Jean Dubuffet (1901-1985), a French painter, writer, and collector, began his full-fledged creative activity in the latter half of the 20th century when he was in his forties. Despite starting much later than contemporaries such as Picasso (1881-1973) and Dali (1904-1989), Dubuffet, who charted his own course without belonging to any specific movement, has been recently recognized for his contributions as a maverick of contemporary art.

Born in 1901 in Le Havre, France, Dubuffet hailed from a family of wine merchants. He became engrossed in drawing during his middle school years. Even though he attended the Académie Julian in Paris for about six months, he later pursued self-study, delving into various disciplines such as painting, philosophy, and literature. A noteworthy event during the period when Dubuffet had abandoned his art career and was yearning for ordinary life was his experience during military service in the meteorological observation unit. His encounter with a woman who, when asked to conduct weather surveys for the general public, sent back fantastical drawings of carriages and human figures traversing the sky left a deep impression on him and became the starting point of his creative activities and artistic viewpoint. After being discharged from the military, he engaged in various activities such as illicit trading and assisting with the family business. In 1930, he established a wine wholesaling business. Although there were moments when his passion for painting reignited, his determination to fully devote himself to painting was solidified in 1942, after surviving the ravages of war. In 1944, when Dubuffet made his debut in the art world, his works, which were primitive and unrestrained, resembling children’s doodles, stirred up both praise and criticism. The peculiar series of works, characterized by mixing foreign substances into the paint and applying it thickly, leaving traces of scratches and other marks, received criticism from some quarters. However, it also garnered enthusiastic praise from certain artists and critics. Particularly, art critic Michel Tapié (1909-1987) is said to have been inspired by Dubuffet’s works to initiate the Art Informel movement. During this time, Dubuffet began to collect and appreciate the works of children who expressed themselves freely without formal artistic training, as well as those of individuals with mental disorders. He coined the term “Art Brut” (raw art) to describe these creations and started to gather them into his collection. From 1947, Dubuffet visited the Sahara Desert in Africa three times, where he found primitive sensations amidst its overwhelming nature, thereby determining his own path. This endeavor involved a thorough critique and overturning of conventional Western-centric culture and concepts.

In the 1950s, he experimented with various techniques, such as cutting and pasting paper embossed with paint into various shapes and incorporating materials from nature such as branches and leaves into his works. The results of these experiments from that time underwent further rich transformations from the 1960s to his later years, converging into cellular forms intricately depicted like jigsaw puzzles. His creation, known as “Hourloupe” evolved from paintings to sculptures and eventually developed into monumental works that engulfed entire spaces, resembling organic entities with life. He can be said to have reached a pinnacle here. He applied this “Hourloupe” style, creating monumental sculptures using materials such as polystyrene, and continued his vigorous creative activity and self-renewal into his later years.

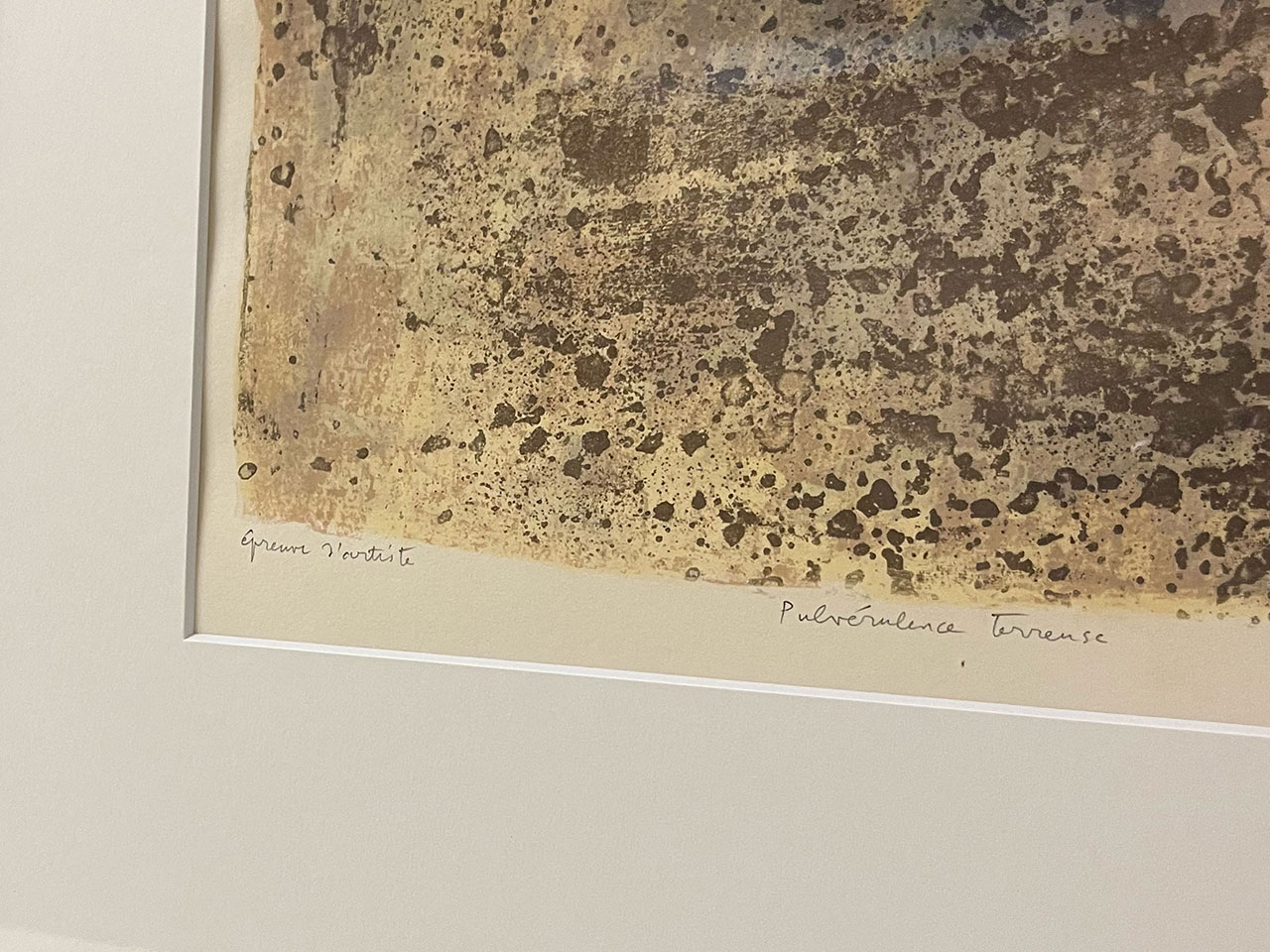

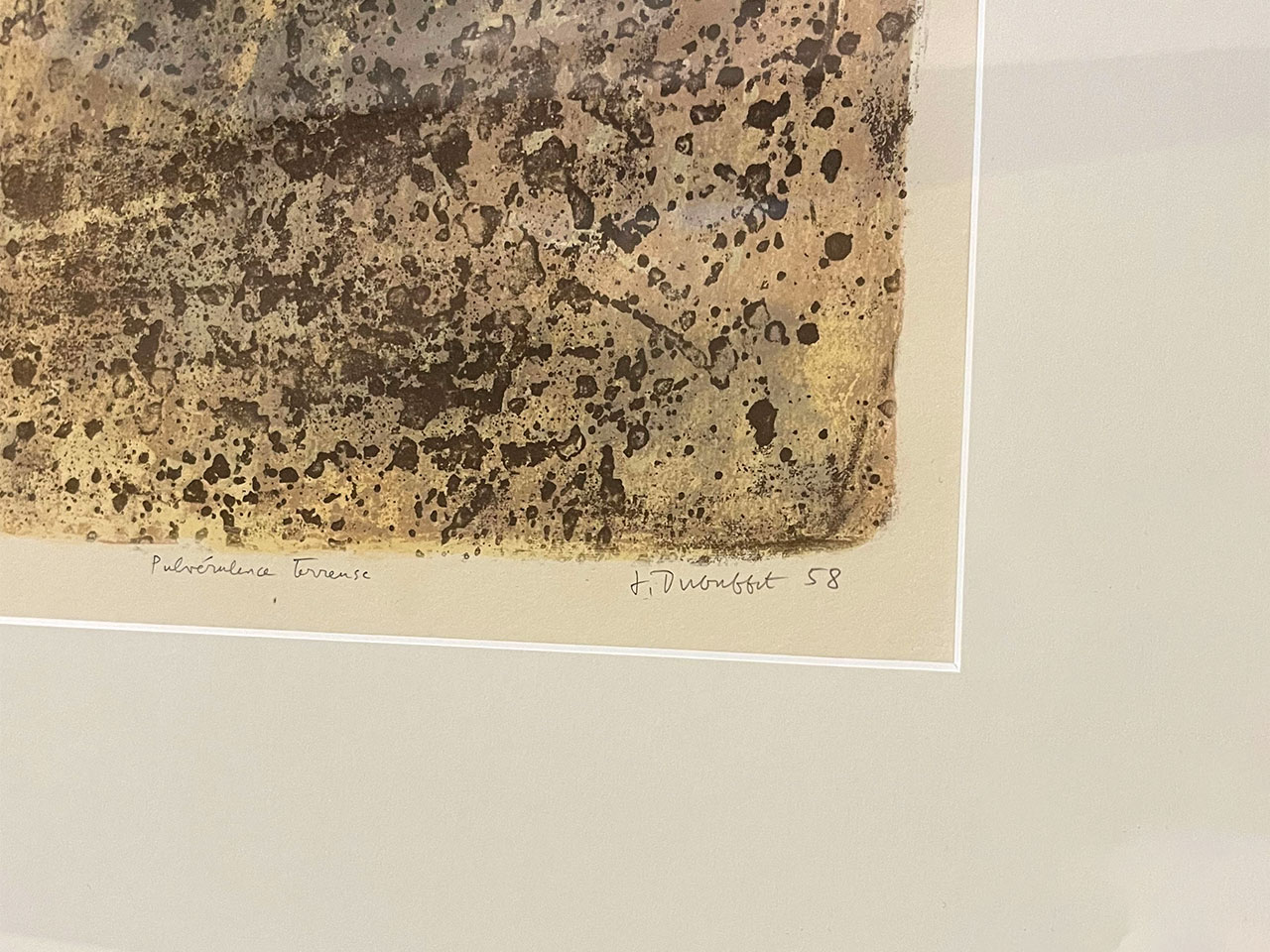

作品名:作品

サイズ:42×33cm(1958年 リトグラフ ed.E.A)

価格:SOLD OUT

価格は税抜き表示です